PICTURE DIARY 2302TU2016

OBANDOS「新世界」ライブ。舞台上に強力な磁場が発生する。満員の客席にどのように伝わったか。捉え切れない。手作り楽器のバンドなので可愛い音楽かと思いました、と初めて見る人が言う。メンバーのラインナップからも優しく穏やかな印象を持たれる。今、世界で一番新しい音楽のうちのひとつ。ファンカデリックなグルーヴやアバンギャルドなアプローチに驚く客席と我ら。三月いっぱいで閉じる「新世界」では、これが最後のパフォーマンス、ありがとう、またいつの日にか。

OBANDOS「新世界」ライブ。舞台上に強力な磁場が発生する。満員の客席にどのように伝わったか。捉え切れない。手作り楽器のバンドなので可愛い音楽かと思いました、と初めて見る人が言う。メンバーのラインナップからも優しく穏やかな印象を持たれる。今、世界で一番新しい音楽のうちのひとつ。ファンカデリックなグルーヴやアバンギャルドなアプローチに驚く客席と我ら。三月いっぱいで閉じる「新世界」では、これが最後のパフォーマンス、ありがとう、またいつの日にか。

夕方から雨。間に合う、間に合わない。大切な心得。如何なる場合でも間に合うようにすること、間に合わせること。時間は言うに及ばず、佇まいとして、存在として。

日本橋室町で、絵付けされたセラミックナイフの展覧を見た。プロフェッショナルな仕事の集積がある。美しいものに接した高揚感が足取りを軽くする。奈良で骨董店を営む、若いが古くからの友人に会う。彼は以前、陶芸を勉強していたことがあるので、陶芸について話しを聞く。もうだいぶ年月も経つが、京都で展覧会をする折には、会場にカフェを開いてもらい、いつも美味しいコーヒーを用意して、大いに賑わったものだ。数年前、彼の以前からの夢、コーヒー屋か骨董屋かどちらにするか、とことん悩んで骨董屋になることを選んだと言う。どの道を行くにしても成功する人物だろうが、主に茶器や青磁が好きだと語る静かで熱い佇まいと物腰は、今ではコーヒー店の主人のそれではない。奈良の数ある骨董の店の中でも、一番若い年齢かと思えるが、カフェで紅茶を口に含む僕らの目の前の器が、何時しか特別な価値を持つものに見えて来る。

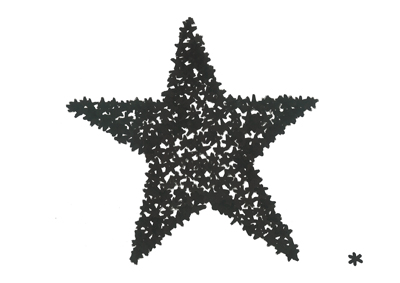

午前中から雨になる。アトリエで絵を描くが少し光が足りない。かと言って灯りを点けるのは厭だ。灯りを点ける時間には絵を描いていたくはない。下描きから、背景をゆっくりと塗り重ねるところで止めにする。一休みして本棚を片付け始める。拾った石ころや土産に貰った物、絵葉書やメモの束、小さな作りかけの作品に水彩紙の見本帳など、細々とした物が、本棚の本の手前や並んだ本の上に居場所を定めている。つい古いメモなどを開いて見ると、実現を待つアイデアや、ちょっとした思い付き程度のスケッチが無言のプレゼンテーションをしてくる。確かにアイデアなどに行き詰まりを感じたような時には、とにかく掃除片付け整理整頓が一番だと思う。この膨大なメモやスケッチの山を整理して見易くしたら、それはそれで本当に楽しいだろうと思う。作品は、デザインであれアートであれ、完成にまでたどり着くことが出来るものは、ほんの少しだ。このアトリエの片隅できらきらと輝く、人知れず静かに呼吸する星屑を宇宙にばら蒔いて、新しい星座とする機会を作りたい。

夕方のまだ早い時間、蕎麦屋の奥の席で、向かい合った二人の男が話している。小さな店なので、おまけに周りを気にする風でもないので丸聞こえだ。兄貴分と舎弟だが、兄貴分が諭している。「だいたいおめえは母親を大事にしねえ」、「少しくらいやんちゃは構いやしねえが母親を大事にしろ」と言うのが今日の主題。弟分は、「オレのアニキはあんな出来がいいのに、何でオレはこんななのかなー」、「おんなじ兄弟でも何でこんなに違うのかなー」などと言う。さらに、兄貴分から、そんなおめえが大切のファッションや金や車や時計やキレイな女がなんだ、というような内容が一通り続いて盛り上がり、そこで兄貴分の決めの台詞が出る。「いいか、おめえはしょうもないヤツだけど、これだけは約束してくれ。お母さんを喜ばせようなんて思わなくていい。ただ、不安にだけはさせるな、いいな!わかったな」、というくだりを三度言う兄貴だった。

目黒雅敘園を最後に訪れたのは、新しい建物になる以前だったので、地下二階の駐車場に車を入れてエレベーターに乗り、一階で扉が開くと、ここは何処だ?と現実と過去の記憶の断崖に畏れにも似た戸惑いを覚える。アトリウムの中のカフェや茅葺きの料亭が、趣向を凝らした空間を構成して、他に無いもの、珍しいものを求めて、風呂屋の小僧から身を興し、この地に料亭を建てた創立者の心意気が感じられる。昭和初期の不景気な時代に、仕事の乏しくなった日本画や、伝統工芸の作家に声を掛けて積極的に登用し、料亭なので文字通り飯を食わせ、館の内部に絵を描かせ、工芸品やその技で飾らせ競わせた、古の日本美術界のパトロンの豪奢で豊かな意志が香るように漂う。今日では展覧会場になっている百段階段の、七つの部屋に集約されて残る往時の大家の仕事振りが、渋い光を吸い込むように放つ。ここで展覧するとしたら、さて、どうする。

人は毎日同じではない。毎日変わる。一日として同じ日が無いように。コピーは存在しない。コピーというオリジナルがあるのみだ。

夕方、外出から戻ったスタッフが、ちょっと霰が降ったと言っていたが、暗くなって急に寒くなった。アトリエに籠っていると外の様子が分からない。籠るというのはそう言うこと。

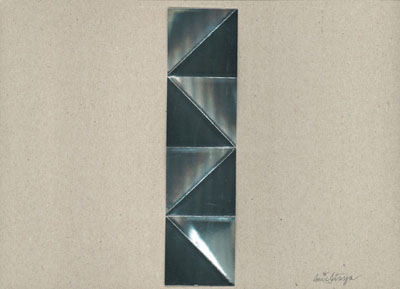

小さな絵が二枚仕上がる。二枚は同じ構図で同じ色彩の双子の作品だが、対ではない。生まれたばかりの絵のそれぞれの旅の始まり。

昨日今日とかなり暖かい。アトリエの紅白の梅が揃って咲いたのは四日前。

昼過ぎまでみっちり絵を描いて、青山のアンティークマーケットへ。そこに僕を待つ物は無かった。待ち合わせたT氏とお茶。カセットテープの話題で盛り上がり、中目黒辺りに最近オープンしたというカセットテープを販売する店に行く。その店「WALTZ」はおおよそ繁華街からは遠く分かりにくい場所にあるのだが、店内には見るからに熱心な、多くの客がそれぞれ棚に向かって静かに見入っている。店の中央にカセットの棚があり、入口と対面する壁面の棚に十数台のラジカセが並び、手前のショーケースには各種のウォークマン、その右奥に試聴スペース、カセットテープの棚の左手にLPレコードとシングルレコード。右手に雑誌や書籍、洋書、ビデオテープなどがきちんと分類されて並んでいる。それら全てがオーナーのセンスでまとめられていて、そんな店にありがちな馴染めない感じがしい。試聴は頼めば可能なので、T氏の希望でニック・ロウをラジカセで聴く。カセットテープの音質の有機性は得難いものだと改めて思う。オーナーと少し話してみて、並々ならぬカセットテープへの愛情を感じる。訊ねると当然のようにTRAは全部持っていて、いずれ時期を見てショーケースの中に並べると言う。間違い無くカセットテープに象徴された何かが沸々と沸き上がり、どこかに向かって揺らめくように動いている。

叔父に会いに行く。久し振りの世間話に花が咲く。叔父さんは、中国の古典、漢文学を専門にしている。市内の文化センターで講座を開いているが、受講するのは学校の先生を退職したような博学な人が多く、頻繁に旧家の蔵に眠る古文書などが持ち込まれて、何が書いてあるのか解読を頼まれるのだそうだ。書かれている漢字には見たことも無いものが少なくないそうで、使われた当時は当たり前に通用する文字だったのだろうが、今となっては古典的な漢字を集めた辞書にさえ載っていないものが多いという。江戸初期の手紙などがほとんどらしく、何処其処の大名が、何処其処の大名といさかいを起こし、何処其処の大名が誰某の側に味方した、など、力のある家にとり、内々に大切にして来た物が多くあると説明してくれる。とにかく時間がかかると言いながら愉しそうだ。

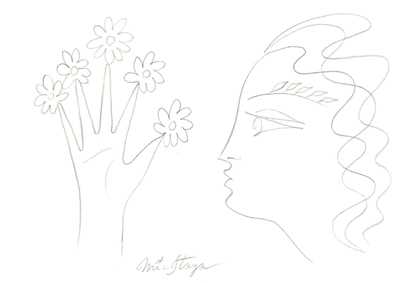

紀元節。神武天皇即位の日を定めた祝日。絵を描くが、数年間下描きしたまま眠らせていた二枚のキャンバスに、モチーフのラインを引き直して着彩を始める。今更ながらに線の作家なのだなと思う。気持ちがいい線の連続が好きだ。そしてその線は流線だ。強力な力を携えた流れ。あらゆる意味での流線の立体を求めている。完璧な。

毎日の雑多な仕事の合間を縫って絵を描く、という感じになっている。デザインの女神とアートの天使が微笑みをくれるのを良いことに、短く集中して、さっと離れる。しばらくしてまた飛び込む。この頃の作品製作のリズムは出入りの激しい取り組み方をしている。毎日は一定ではない。色々な出来事があり、すぐに解決が必要な案件も多い。出入りと切り替えのスピードが大切になる。忘れて良いこと、覚えているべきこと、すぐに手を打つべきこと、時間を使った方が良いこと。一日のうちには解決しないことは多い。しかし、それら全ての物事が咀嚼され消化吸収され排除され変成され、最後に昇華されて作品と僕がある。

日本橋人形町の洋食屋、二階の座敷で昼食をとる。三人それぞれに弁当、カキフライ、グリルドチキンを頼む。食後に名物のプリンということになり、二人はコーヒー、僕は紅茶を注文しようと、中居を呼んで「コーヒー二つと紅茶一つ」と言うと、「紅茶は不味いよ、コーヒーにしたら、ここだけの話しだけど」と小声で言うものだから、三人共、えっ!と声を揃え、顔を見合わせて大笑いする。そんなことを言う中居は居るものではない。そう言うと決まり悪そうに笑いながら、さらに真顔で「不味いのよ」と言うものだから、これはいよいよ絶対に注文しなければならない。果たして件の紅茶が出て来てみると、香ったところ、香りはそれほど強くはないが、まあ普通といった範疇であり、一口含んで味わうと、これがすっきりとラプサンスーチョンの歯医者風味に近い感じの曲者だが、口中を洗い気持ち良く、僕は好きだ。中居にそう言うと、えーっ、という反応だったが、多分、紅茶だけをいきなり飲むと、ちょっと癖のある風味に、舌の根までスキッとし過ぎて不味いと感じるかも知れない。コーヒーであれば問題は無いのだろうが、たっぷりこってりした洋食の後には、これが絶対に必要な紅茶の姿なのだ。中居は、自分の店の洋食を食べた後に紅茶を飲んだことがないのだろうと思う。洋食の老舗、名店のクックが、わざわざそんなに不味い紅茶を理由も無く選ぶ訳が無いではないか。

アトリエの近所のマーケットが急に店仕舞いした。閉店セールなど、何の予告も無く、A4の閉店を知らせる挨拶の張り紙に、長らく世話になったこと、やむを得ない事情の有ることなどが記してあるが、それ以上の具体性は無い。近くて何かと世話になったし、親しみ易さがあるので、頑張れと応援する気持ちがあったのだがとても残念だ。町の小さな家族経営の店、店の人と少しは世間話しの出来る店。一番好きで便利な、昔ながらの店がまた一軒、消えた。

絵を描く。全霊を込める。僕に出来る一番のことをする。たった今の精一杯を手向ける以上に方はない。今日という日の大切。

昼までゆっくり過ごし、午後は日暮れまで絵を描く。

動くと新しいものが見える。見ているものの見え方が変わる。

立春。素晴らしい午後。渋谷のカフェでお茶の時間を過ごす。親しい友人の家に来たような雰囲気が心地良く、時を忘れさせ、日常からそっと連れ出す。久し振りに会う素敵な友人とのひととき。西陽に目を細めながらとりとめもなく話し、紅茶とコーヒーとケーキと音楽と。

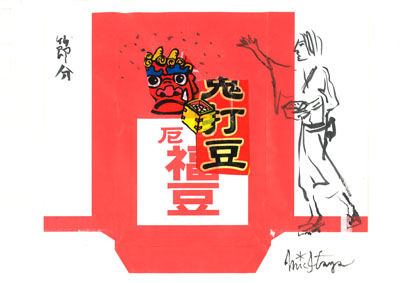

節分、豆まき。午前中に皆で。福茶をいただき豆を食べる。夜、サラーム海上氏の食事会へ。トルコ料理の数々。どれも美味しいものではあったが、乾燥して煉瓦のように固形にしたヨーグルトを、削って作るというスープが珍しくもあり、印象深い味わい。サラーム氏は80年代から僕のことを知っていてファンだと言う。FMの番組でサラーム氏を知ったが、今朝の放送では、長い音楽というテーマで、28分というビル・ラズウェルがプロデュースする、素敵なインド音楽を基調にした曲を流していて心地良かった。話しが多いよりも、長い音楽をかけた方が聴取率がいいのですよ、とサラーム氏。率がいいのはサラーム氏の世界観とキャラクターが相まってのことであろうと思う。柔らかくて、はっきりした芯のある、スバイシーな男子だ。

古い友人から、ROCK BARを始めると連絡が来た。長年の夢を実現した心意気に乾杯する。多分20代の知り合った頃から言っていたと思う。ついに。リクエストがあっても、自分の好きな曲しかかけないだろうな。ROCKな魂を持つ男だから小さいことは言わないか。とにかく祝いに駆け付けよう。

さほど気温は低くないのに寒さを強く感じる日があるが、肩寄せ合って凌ぐような、人知れず大袈裟な今日はそんな日。本格的に展覧会の作品のための準備に入る。一日の仕事の流れの中で、絵を描くための、いつもよりさらにまとまった時間を用意する。これから二ヶ月の間、最優先して集中する。

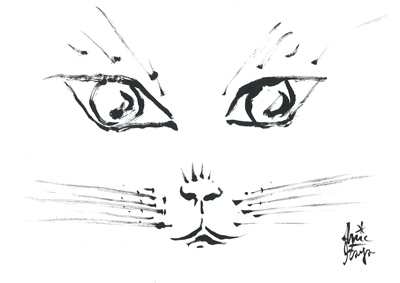

ナイスとアリスの兄妹はとても仲良しだ。ナイスは男の子らしく堂々としておおらか。アリスは女の子らしくおしゃまだ。捨てネコだった二匹は、お互いに助け合って生きて来た。それでも兄のナイスは母親の愛情を受けて育つ間があったのだろう、母ネコにしてもらったことを覚えていて、末っ子で母親の愛情が届きにくかったアリスの面倒を見る。アリスは母ネコから教えられたものは少なく、おおよそ自分の野性的な直感だけで動いている。お転婆なアリスのひげはいつも短い。なぜなら、授乳の際に邪魔になるので、母ネコにひげを短く整えてもらっていたナイスが、自分が母ネコにされたように、愛情を込めてアリスのひげを短く整えてあげるから。アリスは大や小や、天蓋付きのトイレで用を足した後、砂をかけない。砂粒が指の間にはまるのを好まないのと、砂をかける理由を教えてもらったことがないので、砂をかける動作だけをする。それはまるで踊りのように見える。砂をかけるのはナイスの役目で、アリスは砂かけ踊りを上手に踊り、トイレの天蓋を両手で叩き、ナイスに用を知らせる。やって来たナイスはこんもりと上手に砂の山を作り、得意気な雄叫びをあげる。ナイスは王様なので、世界の全部はナイスのものなのだ。アリスはナイスの世界の一部を使う許しを得ている。王様が王様でいるための仕事は多い。かんしゃくを起こしたアリスに追われて逃げなければならないし、やんちゃが過ぎて、具合の悪くなったアリスに寄り添って、そっと毛繕いをしてあげなければならない。アリスがほんの少し残したカリカリを、カリッと食べなければならない。王様は誰よりもよく眠る。何でも一番が好きだから。

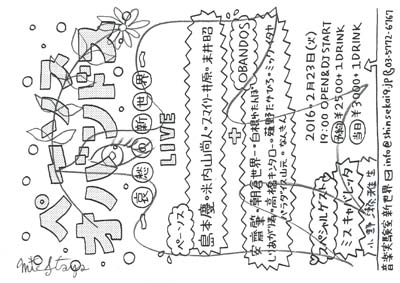

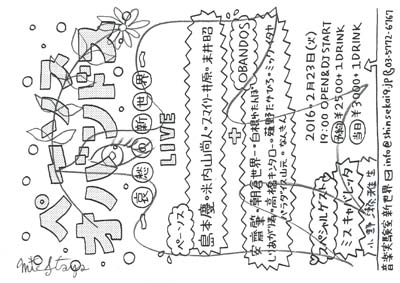

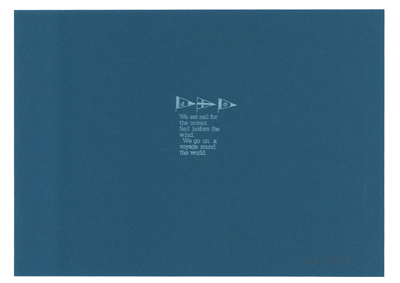

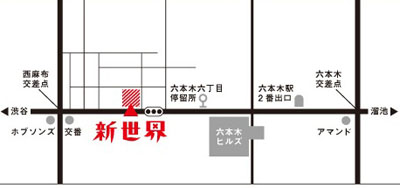

ミック・イタヤが参加するバンド、OBANDOSのライブが、来る2月23日火曜日、六本木、「新世界」で開催されます。9人のメンバーそれぞれが工作して創りあげた、個性的な楽器の織り成す、目眩く官能の世界をお楽しみください。当日はDJを朝倉世界一、高橋キンタローの両名が務め、お客様をお迎えいたします。なお、「新世界」は3月いっぱいで閉館の予定ですので、これがOBANDOSの「新世界」でのラストライブとなります。

日 付 | 2016年2月23日 火曜日

時 間 | 19:00 open & DJ start

料 金 | ご予約¥2,500 当日¥3,000 /税込/ドリンク別/全席自由

TEL:03-5772-6767

出 演 | OBANDOS

ペーソス

ゲスト | ミス キャバレッタ

小野瀬雅生

詳細は http://shinsekai9.jp/2016/02/23/po/ をご確認ください。

106-0031 港区西麻布1-8-4 三保谷硝子B1 (最寄り駅:日比谷線六本木駅2番出口)

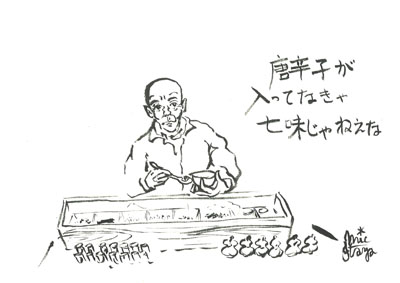

参道に七味屋が店を張っている。

小柄で痩せた、ツルッとした親爺が

ガラスの入れ物の向こうにいる。

近付いて尋ねる。

「唐辛子は無しでどう?」

「唐辛子無しじゃ七味じゃねえなぁ」

「あんまり辛いのは止めておきたいんだけど」

「そんなに辛くねぇよ、唐辛子が入んないとダメだな、七味だから」

「ダメかな」

「少しだけ入れなよ、ほら、これくらい」

「えっ、多いな、その半分で」

「じゃ、これくらい」

親爺は小さじに3分の1くらい唐辛子をすくって見せる。

「わかった、じゃ、それで。あっ、胡麻多くして、あと山椒も」

「はい唐辛子これでね、胡麻多く、海苔、芥子の実、柚子、はい山椒も多く、あとアサの実ねっ!」

椀にすくったものをまぜ

「ほら、嗅いでみる?」

手渡された椀からいい香りが立つ。

小さな五百円の缶に詰めてもらう。

とても全部入る量ではないなと思ったが

椀に余った分をビニールに入れ

口を輪ゴムでぐるぐる結んで

おまけ、と言ってくれる。

ケチケチしない。

自分専用の七味。

「これ、気に入ったらまた来るよ」

「あー、またいつでもね」

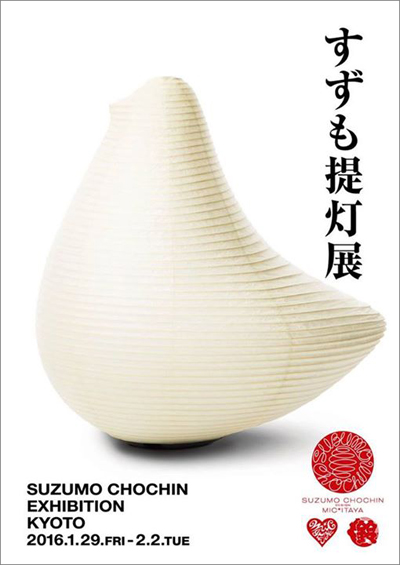

今夜は雪が降るという。午後はずっと雨が降り続いている。京都では提灯の展覧会が始まった。どうぞ素晴らしい会になりますようにと願う。京都では大きな展覧会を幾度かさせていただいたことがあるが、その都度、心に残る出来事や出会いがあった。都合がつかず、今回は京都を訪れることはないが、必ず印象的な展覧会になるだろうと思う。素敵なものがあれば、素敵な人が集まる場所になる。

デザインの仕事の流れが一段落。2月に入ると絵を描く毎日。一週間に3枚の予定で9週間。

エンジンが厭な振動をする。エンジンのマウントが劣化して要交換。ゴムというゴムが経年劣化。車の全体が弛んでいる様子。きびきびしない。こやつも冬眠か。

大阪梅田ロフト、ラジカセのコレクター松崎順一氏のナビゲートする「大ラジカセ展」への参加依頼。カセットテープが再認識されている昨今、80年代文化の残像、カセットマガジンTRAと共に。

寒さのせいか、とても眠くて予定していたことが進まない。冬眠に入る。

半分休み半分仕事。

午前中は心身共に休める。ゆっくりと食事を摂り、午後は提灯展の準備。

夜遅くまで仕事。不夜城と言う訳ではなく。

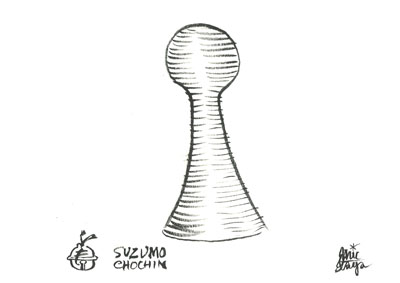

アトリエに籠る一日。もうすぐ京都で始まる「すずも提灯展」の準備に拍車。ここから新しいスタートになる。

今日はもう遅い。ぼんやりして頭も働かない。

ネコたちが屋根から落ちる雪の音に怯えている。雪とはどんなものか知らないからね。

夜来の雪が朝になり雨に変わりシャーベットになる。浄化の雪。降り積もる全てに祝福を与え清めるようだ。雪が降ると感じること。美しい結晶の、白くフワリと軽く柔らかく、デリケートな雪が汚れていく。この世界の隅々の微かな不浄を清めるように。この世は美しく、汚れをも包み込み結晶する。

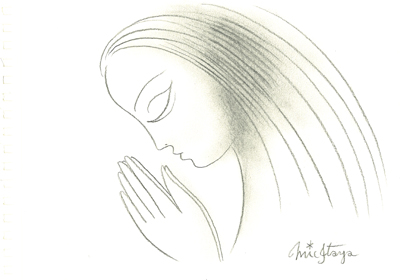

今日は観音菩薩にご挨拶する。観音菩薩と勢至菩薩、阿弥陀仏を助け、両隣に居る。片や求める者の心に応じ、自在に変化する。片や知恵の光で無上の力を得させる。そのような関係は三位一体となり、入れ代わり立ち代わり、くるくると巡るように補い、力を発揮するのが理想。

肝とかポイントとか軸とか、外したくない。外したらどうする。外れるからには、収まる場所がある。基本を見定め、慌てず手当てする。

未来の照明器具、「すずも提灯展」を伝統文化が息づき、独創的、革新的な都、京都で開催いたします。京都、そして関西では初の開催です。

この展示販売会で初めて披露されるペンダントスタイルの提灯や、ミック・イタヤ直筆の限定提灯、STAR ORNAMENTをご用意してお待ちしています。

UFO PENDANT ¥35000+TAX / H350×Φ470mm MADE IN JAPAN

STAR ORNAMENT ¥3400+TAX LIMITED / H115×W120×D43mm MADE IN JAPAN

すずも提灯展

SUZUMO CHOCHIN EXHIBITION KYOTO

期間:2016年1月29日金曜日ー2月2日火曜日

時間:10:00ー18:00 最終日16:00閉廊

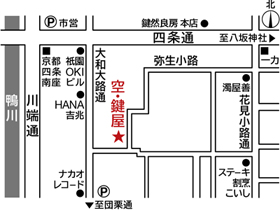

場所:空 鍵屋 http://www.kagizen.co.jp/store/#kagiya

籠りがちな仕事なので、太陽を浴び、人に会いに街へ出る。日向を選んで歩く。

世田谷の一画に、自身で町を作る知人がいる。住みたくないものは造らない。樹齢150年は経つであろう大木が何本も、モダンな建物の中を貫通して伸びやかに生きている。一帯は大まかに三つのエリアに分かれて、それぞれが特徴的な建築群を形成する。その土地本来の様相を活かしながら、一つとして同じ間取のない百戸余りの住宅。住人の中には、四回も五回もエリア内を引っ越して雰囲気の違う生活を楽しんでいる人もいる。久し振りに会い話をして、しっかりと腰の据わった思いを受ける。素晴らしい人や物事に接すると魂が生き生きする。

打ち合わせで水戸へ行く。首都高で事故と故障車、途中のパーキングエリアで予定していた昼食を摂りそこねる。到着し、近所でおにぎりを買い頬張る。おにぎりを食べる姿に、おにぎりが似合わないと笑われる。

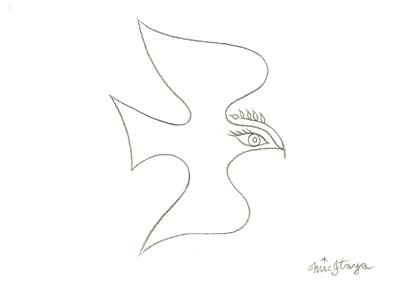

生き物には魂が宿り、存在を示す印が両の眼から迸り出ている。眉間を中心に鼻や口元に、高貴な野生が貌となり息衝き、要求を顕す小さな声を発し、聞く。今その時生きる時。今その時生かす時。

David Bowieが宇宙になった。ただ感謝あるのみ。この星に残された者が受け継ぐ。

倉庫に移動する予定で星のアトリエに保管してある作品の中で、梱包が静電防止されていない数点の作品を静電防止素材に包み替える。ビニール系の素材などを不用意に使用すると、細かい塵が付着し、さらに湿気と乾燥に晒されると取り返しの困難な状態になる。意図的にそうする作品もあるが、そんな作品ばかり増えてしまってはね。午後いっぱいかけてクリーニング。

あらゆる意味で、遥か彼方に居る人に届く作品。絵でも音楽でも。西洋のものであり東洋のものであり何よりも日本のものであるように。音楽とゲームをプロデュースする知人からアナログレコードが送られて、そんなことを感じた。

ハープ奏者、グザヴィエ・ドゥ・メストレのソロコンサート。紀尾井ホール。黒いシャツに黒いパンツ、均整のとれた体つきで颯爽とステージに現れる姿はロックミュージシャン。明るいステージの中央に、展覧会のオブジェ然として置かれた、ライオン&ヒーリーのハープを右肩に委ね、演奏は滑らかで力強く、魔法をかけるかのように弦を弾く撫でる摩る。音色の幅広さに驚く。スメタナの「わが祖国」よりモルダウには圧倒される。昨日、Bowieの新曲「★」を聴いたが、普遍性を含んだ到達点の同時性を感じる。Bowieの新譜はJAZZの要素が基調だが、両者の音楽には、時間や時代や音楽ジャンルを超えた個人の歴史、これまでの人生そのものといった印象を持つ。古来、神話の時代から現代までの圧縮がある。

新年雑感。新年早々、人生楽ありゃ苦もあるさ、とか七転び八起き、あるいは三歩進んで二歩さがるなど、頑張り、根性、努力、そんな言葉の波が押し寄せて来る。まあ気楽に過ごせる時代ではない。人生楽!ありゃ?苦もあるの?とか七喜び八ラッキー、あるいは一日一歩三日で三歩三歩進んで二歩進む、みたいな応援歌がお好み。気楽に過ごす、気長に過ごす。