実家で母の陶芸仲間の皆さんと先生の遠足旅行写真アルバムを作る。みんな溌剌と生き生きと写っている。母が陶芸を始めて10年が経つ。作風は日毎独創性を増して、最近では落ち着きを見せているが、チャーミングな工夫が楽しい。次にはどのようなものを創るか楽しみにしている。家の羽目板が反り返ってはがれている所がある。この家は祖父が建て、関東大震災の時は、左官屋が丁度壁を塗っていた所だったと言うから、かれこれ90年くらいになるか。西日のあたる場所で、雨風にさらされ、釘を柱に残して見事に反っている。ストックしてある古びれて赤錆た釘を数本選んで打ち付ける。いずれ、羽目板を取りかえなければならない。本来、古い木造の家は、毎日のように手入れされなければならない。

東京では梅雨の最中と言うこともあって、七夕の夜に空が晴れて天の川が見えることはあまり無いと記憶している。織女星、こと座の主星ベガと、彦星、鷲座の主星アルタイルの逢瀬を、地上の我々はなかなか見ることが出来ない。そのような神秘的な逢瀬を安々と見せることは出来ないとでも言うように。今夜もまた曇天に雨が降ったり止んだりしている。雨雲の遥か上空では星々がきらめいているに違いない。いつでも。七夕の願いを胸の内の短冊に書き記して、胸の内の笹竹に結ぶ。今では五色の短冊に書いて七夕竹に飾り付ける願いも、書道や裁縫などの手習いや技芸の上達を祈るというところから、広く一般的なありとあらゆる祈りや願いに変化している。地上の僕らには、それぞれの神様や天上の神様に願うことばかりが増えている今日この頃。

夜遅くまでの仕事が続いて、星のアトリエスタッフは少しグロッキー。朝の始まりを一時間送らせた。イメージを目に見える形にする仕事の醍醐味を、日々味わっている。線と面との関係、線により構成された面を、どのように組み立てるか。線のスピードとカラーは。荒目の素材か、平滑な素材か、スピードが欲しい時には平滑な素材を選択する。手首の柔軟性が活かせて自由以上のものが現れる。スピードが欲しいにもかかわらず、あえて荒目の素材を選ぶこともある。マニュアル車のノッキングのように筆先が波打ち、吸湿性の高さと程度に合わせて、確実な線やかすれた線の加減をする。意志が現れる。その日の身体的、精神的なコンディションや天気などによって素材などを選ぶ場合もあれば、諸々の状況がその素材に合うのを待つこともある。今は溜めの時期なので、両方の選択が入り組んでいる。

お昼「いしおか」でおそばをいただく。良いお店、良い人と出会えてよかったと思う。若いご夫婦で切り盛りなされているのだが、お客様方がいらしても、いつも静かで心から安心して落ち着いておそばをいただけるお店だ。そんなお店は、ジャンルを問わず、本当に少ない。以前、もしやと思い、「いしおか」という屋号は、と尋ねたことがあった。茨城に石岡と言う町があるからだ。ご主人からは、もしやと思う通りの答えがあり、なんだかとても嬉しくなった。

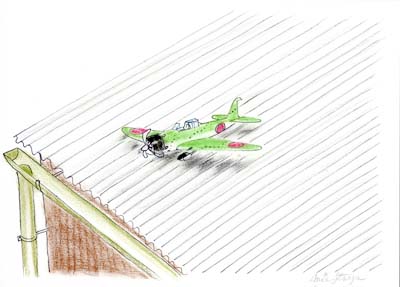

70年代の福生は横田基地の街として、アメリカの兵隊や軍人達の生活と共にあった。しかし、街の印象はそのままに、街で見かける米兵も徐々に減って、市内にたくさんあった米軍専用住宅、通称「ハウス」も軍人が住むことは少なくなり、ほとんどが基地内の集合住宅や立派な一戸建てに移転して、僕らのように美術系の大学に通ったり、音楽を志したりする、あるいは彫金や楽器などを作るクラフツマン達の間で異国、アメリカの風が感じられる情緒のある街として人気があった。実際には福生の冬に吹く風などはとても冷たくて、情緒どころではなかったのだが。僕の住むサンハイツは横田基地第2ゲートの近くにあって、隣人は米兵をご主人に持つ日本人女性「赤毛のアン」さんだった。元は福生の夜の街の人で、あまりに見事に髪を赤く染めていたので、僕らはそう呼んだ。裏手のハウスには同じ多摩美の油絵科の同窓生で、今では現代美術で有名になった知人が住んでいて、料金未払いで電気が止められたようなときには延長ケーブルで電気を分けてもらったりした。道をはさんだ向こう隣には、シルクスクリーン工房があり、そこでは多摩美の芸術祭恒例オールナイトコンサートのポスターなどを刷ってもらったりした。高校時代の友人で、バンド仲間だったKIDとシェアしてハウス暮らしをしていた。アンプやドラムスを持ち込んで練習スタジオにもしていたが、窓に古い毛布を吊るした程度の、防音とは言えないような状態で、大音量でバンドリハーサルをしていたが、いつでもアンさんはニコニコ笑っていてくれていた。誰が呼ぶのかパトロールカーが僕らのハウスの前に常駐して、苦情が入ると警官が静かにしてください、とパトカーを降りて注意に来るようになった。アメリカの独立記念日にはジェット機のアクロバット飛行があり、誰でも基地内の、限られてはいるが、あるエリアに入ることが出来たので、アメリカのチープでケバい、ばかでかい自家製ケーキやハンバーガーなどをいつも楽しみにしていた。今では福生も大分変わっただろう。アメリカの独立記念日。KIDはどこに消えたのか、あの頃のある日以来会っていない。

この日記は大体決まった時間に書く。夜の11時から12時頃。日付の変わる前。今日の一日、何があったかな、何をしただろうかな、などと思い返す。もう眠くて疲れ果てて書ける気もしないし、書く気にもならないような夜もある。無理はしないようにしているが、程々の鞭も打つ。朝、起きてからにしてもいいかなとも思うのだが、全てが新しいヒヨコのような気持ちの一日の始まりに、昨日のことは思い出したくない。そもそも元来ナマケモノで飽きやすい性格なのでこんな絵日記を描こうと考えたのかも知れない。かも知れないというのは、本当に良くわからないし思い出せないから。一日を思い返しながら書くべき事を思い付かない時もある。その日の流れや勢いの船の上で酔っている。考えたくなく、考えられない夜がある。今日は先程。この日記をつけようとしていると、今日の出来事どころか昨日も去年も通り越して、子供の頃にさかのぼることも多いと言うことを考えていた。事実当然だろう。今の自分とこの世界を反芻し確かめて未来への道を進もうとするからには

ユーロはスペインが優勝し、フランスではツールがスタートした。ファーストステージはタイムトライアルで、TTのスペシャリスト、カンチェラーラがイエロージャージを着たらしい。フットボールもロードレースも大好きだ。テレビで中継があれば一日中でも見ているだろう。しかし、その場に行って生で見たい。テレビの映像に映らない所を見たい。映像に移らない事実を見たい。もう大分前になるがよくF-1を見に行っていた。アイルトン・セナがマクラーレンホンダに乗っていた頃。鈴鹿でセナの車のエグゾーストノイズとコーナリングは明らかに他の車と違っていた。素人にもわかった。別の次元のパイロットであること。そのリアリティーは、僕にとって映像ではわからないことだった。あの白と赤に見えた車体のカラーリングが、白と蛍光の赤だったと言うことも。現場に行かないと話にならない。それはわかっているが行く事は出来ない現場も多くある。ひるがえって、どこへ行く必要はない。自分の居る場所が現場なのだから。そこで行動し、考える。イメージする。

今、結構空っぽ。空っぽと言うのは飽和状態とも言える。アートやデザインの作品を創るアイデアやプランを含めて、沢山のラインが平行に引かれている。それらは一見平行に見えて、いつか何処かで交わるようになるかも知れない。交わる点の一瞬に、何か輝くような新規なものを生むかも知れない。そうして俊巡するのは、平行に引かれているように見える沢山の線に横棒を入れることで、新たな関係性を見つけ、与えること。阿弥陀のように。アイデアやプランは左右、縦横にまたいでかかわりを持つようになる。ただ、この横線は平行に引かれた自分自身のアイデアやプランのようには自分の自由になるものではない。他者、外からの力が介在して来ると言うことなのだ。つまり、より素晴らしい成果も期待出来るのと同時に、台無しになる可能性も大きい。けれど、線は引かなければならない。それが仕事、ビジネスと言うもの。苦手だなあ。

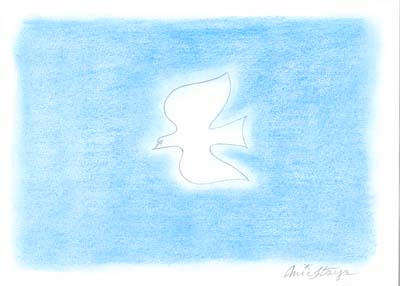

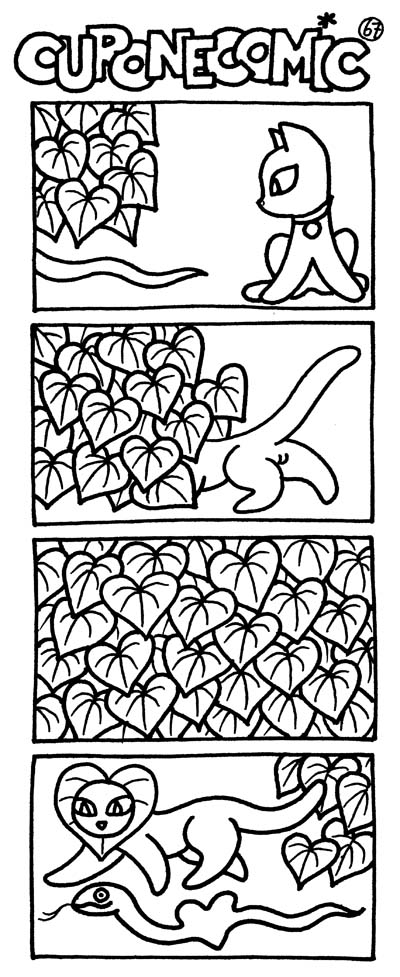

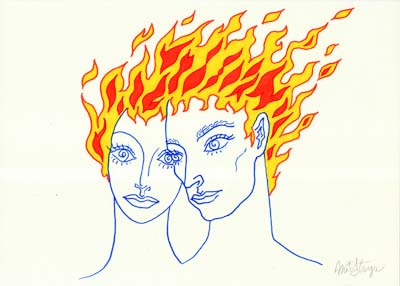

空と鳥。草原と馬。大地と牛。砂と海星。群青と魚。夜空と星月。森と鹿。氷と白熊。葉と花。夜と狼。砂漠と黒豹。砂丘と覇王樹。青空と白鳩。湖と白鳥。雪と木。肌と唇。川と蜻蛉。紅葉と夕陽。夏と蝶。岩と蜥蜴。夕暮と蝙蝠。雨と紫陽花。風と燕。壁と蔓。光と葡萄。木目と洋梨。陽と黒揚羽。藁と卵。翠玉と貝。トルコ石と羽。暗闇と鴉。霧と道。黎明と三日月。雲と山。太陽と月。MとW。全て対比され、反発し、溶け合っている、または、溶け合おうとする。

長崎からデザインの会社、HOP社の松本氏、生田氏が取材にいらっしゃる。両氏を中心にしてHOP社が計画し出版する、フリーペーパー「FRAG」の創刊にあたって、インタビューと写真撮影。長崎は歴史のある街だが、若い人々の流出に歯止めがきかない状況にある。古くから海外とのかかわりが強い長崎を文化の拠点と捉えて、デザインやアート、ミュージックやファッションなど、ゆかりのある人々を内外を問わず、広範囲に渡り紹介して行きたいと考えていると言う。フリーペーパー「FRAG」の登場が、若い人々の心にどのように届き、どのように動かすことが出来るものか今後が楽しみだ。今まで長崎を訪れる機会は無かったのだが、行ってみたい。都市や町、村。その土地ならではの伝承された文化がある。それを忘れてはならない。古来その地の中心を成すものとして大切にしたい。我々はお邪魔している立場なのだから。

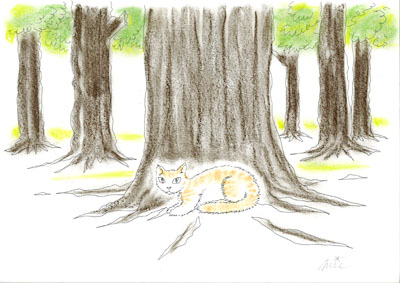

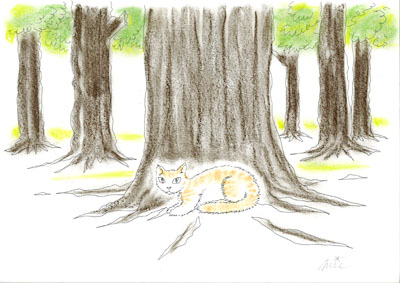

ここのところ、夜遅い日が続いている。早く眠りたいと思うのだが、思うだけ。ラフマニノフのピアノはやはり素晴らしい。ピアノを弾く喜びや心が素直に伝わって来る。特別な美しさが音の中に見える。パガニーニの主題によるラプソディー作品43、ラフマニノフ1934年夏の作品。星のアトリエに新しいコピー機を入れる。速い。夕方公園を散歩する。大きな木の下で茶色いトラネコが丸くなって座っている。何かを見守っている風情。

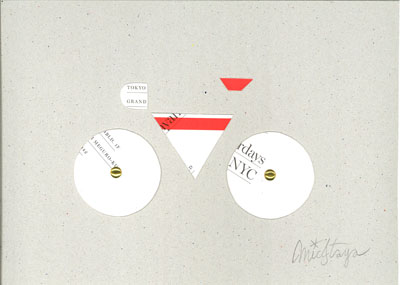

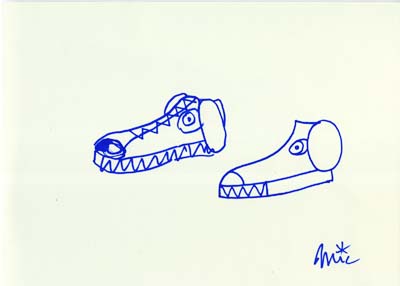

星のアトリエから外苑まで、打ち合わせに自転車で行く。天気の良い日は荷物の問題が無ければ大概自転車で行く。ただ、あまりにかしこまった打ち合わせの場合、汗だくでこんにちはというのは何なので、ちょっと遠慮する。早く現地に到着するようにして汗が引くのを待つこともあるけど、気持ち良いとは言えない。少し困っているのは自転車だと靴が限られること。自転車用の全天候型オールマイティーシューズ捜索中。きちっとスーツを着てヘルメットを被り、手の保護のために必ず手袋をする。格好いいと思うが実際にスーツを着て乗るのはまれだ。大体星のアトリエでの作業服の外出着バリエーションになる。そのほうが今は気持ちが良いから。自分もその中の一人だけれど、この何年間かで自転車で走る人が多くなった。僕が移動手段として頻繁に自転車を使うようになって12年になる。京都での個展の際に自転車をカスタマイズしたのがきっかけだった。会場が京都の自転車愛好会の人々との関係が深く、ミックさんも自転車を作りませんか、ということになり、その時に製作し展示したうちの1台に今も乗っている。中学生時代に自転車に夢中になったことがあり、分解してフレームを塗装したり、ロゴを書き入れたり、ハンドルはこれだサドルはどれだと、誰か仲間がいた訳でもないのに自分の自転車を創意工夫していたことを思い出した。その頃以来、久し振りに自転車が面白いと思った。そして今も。人力は良い。人のフィジカルな力の可能性。自転車をこぐように人の力で発電したらどうかな。そんな研究をもっとすると良い。

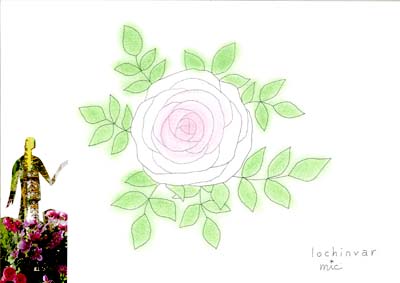

薔薇を見に行く。薔薇園の薔薇は約400種あると説明がある。全部で何本の薔薇の苗があるのかわからないが、歩きながら薔薇の姿や香りを楽しんだ。気になる薔薇は、それこそ蜂か蝶になったかのように花に鼻を寄せて。薔薇の香りというくくりの中で、当然ではあるけれど一つとして同じ香りのものは無い。微妙な違いがある。花の色や形、葉の大きさや艶、棘の数と付き方等、全て個性的な薔薇である。色々な種類があるものだと改めて感じ入る。不遜かと思いながら一番好きな薔薇はどれかと探し歩いてみる。花の色、大きさ、形。葉の大きさ、色、艶、形。全体の佇まい。そして香り。深紅の大輪の豪奢や小さな蔓薔薇の可憐、気持ちを惹く薔薇は多い。その中で、ロッキンバ/LOCHINVAR、ことさら大きいでもない花、低めの丈、小振りな葉、花色は全体の白に中心から淡いピンクのグラデーション。葉色は艶消しのオリーブグリーン。全体に葉の様子に象徴されるように艶が無く、太陽の下でキラキラピカピカすることの無い控え目。その場所だけうっすらと霞んだように高貴な印象がある。香りは強くなく、輪郭がはっきりとしっかり主張している。今日の一番。気に入りの小さな滝に寄り、岩の上に横になって水の音を聴く。シャー、ザー、という自然のノイズが頭の中を隅々まで洗い流す。これが必要。RASCALに寄る。

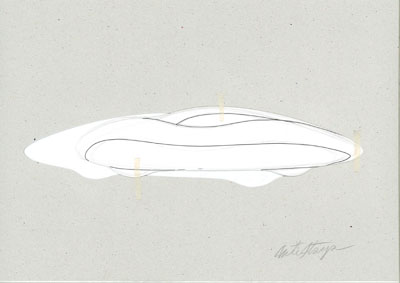

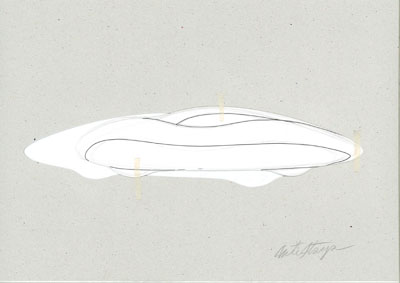

まだ1歳にならない頃の記憶の一つに、セルロイドで出来た、くちばしの黄色いアヒルの起き上がり小法師のオモチャのことがある。それを誰が与えてくれたのかは覚えはないが、水色と黒のクリクリとした目をしていて、揺り動かすとコロンコロンと良い音を鳴らした。0歳の僕は、その黄色いくちばしの滑らかさが大好きになって、好きの余りよくしゃぶったり舐めたりした。しゃぶったり舐めたりしやすかったので好きになったのかも知れなかったが。オモチャのアヒルのくちばしは、まさしく原体験で、その流れるような線を、視覚と触覚と臭覚と味覚と聴覚で体験し記憶している。流れるような線、流線型については成長の過程で、僕の好みに色々な影響を及ぼしている。プラスチックや金属、あらゆる素材の製品や自然の中に流線型を発見する喜び。幼時から現在に至る時の流れの、目には見えない描線のスムーズな流れの心地よさ。小学生の頃には流線型の乗り物の絵をたくさん描いた。人の身体や動物の身体の線。アウトラインと面。幼い子がとらわれて記憶することは、大人には理解出来ないことが多い。そして今日の自分の理解をも超えている。人の五感と第六感が生んだフォルムが好きだし、信じる。

新宿御苑へ行ってみる。緑が気持ち良い。芝生に横になる。重力に逆らわずに楽になれる時間。芝生の匂いと土の温度を感じる。梅雨の間の薄曇りのベール越しに、太陽が秘密めいた笑顔で照らす。空と太陽と土と緑、子供たちの歓声。人間には街の中にこんな場所が必要なんだと思う。裸足で走り回り大きな声を上げ、転げ回る。気軽に自然と交わること。生き物としての計り知れない喜びがある。子供にも大人にも。

完全休養日。外出することもなくじっとしている一日。犬や猫がお腹を地べたにくっつけてリラックスするイメージ。行動としては極少の振幅の一日のなかで、出来るだけ何もせずに過ごそうかと思う。歩き回ることもせずに、寝転がり、さらに昼寝をすることもなく。食事も最小限にして飲み物も控え目にする。電話やメールなどももっての外と心得て、コミニュケーションも極力とらない。ラジオや音楽は聴くけれども、積極的に聴こうと思うものの他は無しにする。本などの活字も見ないし、読まない。片付けや整理整頓はもちろんのこと、掃除もしない。字を書くことも、こうしてこの短い文章を書く位で、絵も描かない。この絵日記のための絵は描くかも知れないが、描く気が起きないような位置に気持ちを安定させておく。描こうと思わずに描けるように。何も見ないように、聞かないように、記憶に残さないように残らないように。今日の一日が素敵であるように。いつものように。

夏至を過ぎて、これから陽は少しずつ短くなって行く。夏至と言えば真夏の印象を持つものだけど、まだ梅雨の最中に、一年のうちで一番陽の長い日があると言うのも何だか腑に落ちない気がする。日の入りの最も遅い日は夏至から七日後なので28日辺りか。どちらにしても数字のこと。一年という一つの巡りのサイクルを充分に感じて喜ぼうと思う。去年の今頃は非常に暑く、軽井沢へ薔薇を見に行った。薔薇はまだ早く、あと1、2週間後が丁度見頃という感じだった。メルシャン美術館へ行こうとして、何故かルヴァン美術館にたどり着き、狐につままれた思いをした。ルヴァン美術館は、西村伊作という自由な考えを持った教育者が創立した、文化学院という学校のイギリス風の木造建築を復元し美術館としているのだが、たまたまその文化学院を卒業したアートやデザイン、ファッション界の著名な方々を紹介する展覧をしていて、その仕事や作品が多数列べられていた。知っている人の展示も幾つかあり興味深い偶然の出会いに導かれた思いをした。ルヴァン美術館のロケーションも好きで、緑の多い所はほっとする。緑のある方へ行きたくなる。

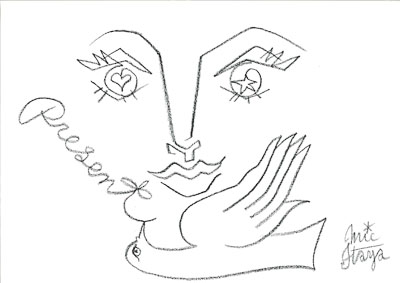

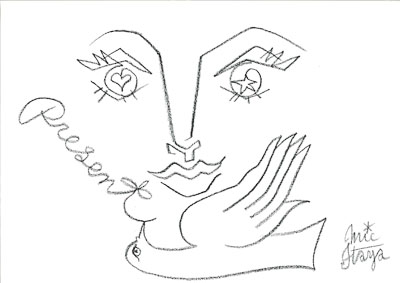

初めての画集のタイトルは「PRESENT」と言った。赤と青の2冊を同時に出版して話題になった。赤い色に象徴される気持ちの作品を集めた「PRESENT RED」、そして青い色に象徴される気持ちの作品を集めた「PRESENT BLUE」。2冊共に文字通り、僕からファンへのプレゼントであり、そしてプレゼントするために購入された方も多いと思う。プレゼントとは、僕が作品を製作するにあたって念頭に置く考えのうちの重要な一つで、単純に特定の誰か、または不特定の誰かに向けて製作する態度を表す。たとえは仕事の担当者、そしてもちろん依頼主。何の為に絵を描き、作品を制作するかと言えば、人と分かち合える喜びのため。一緒に仕事をし、生きて喜びを共にしたい一念だ。それが無ければ仕事ではない。もちろん、中には自分の楽しみだけのために描き製作した作品も有る。そんな楽しみや喜びを出来るだけ多くの人と、共有したいと思う。「PRESENT」には「現在」と言う意味もある。「現在」から「未来」へ向けて贈るもの。それを作品制作の中心に置く。

そのようなわけで台風一過ではあるがカラリと晴れず、雨こそしとしととは降らねども、梅雨空に空気は湿気を多く含んで重く蒸し暑く感じる。子供の頃、台風一過は台風一家だと思っていた。台風の家族が大暴れしてどこかに去って行く様子を想像した。行ってしまって良かったね、と安心して晴れ晴れした気持ちを表す青い空を見上げるイメージ。ゆっくり歩こう。公園にはいつもと少しだけ違う景色がある。散歩道には木の葉や小枝がいつもより多く、昨夜の風雨の激しさを残して生々しい。「公園のハトにエサをやらないでください。」公園に立て看板がある。ハトは世界中の公園に居る。愛と平和の象徴としてピースマークの足跡を残して歩く。旅行鳩。かつて北アメリカに分布し、渡りの季節になると何日も切れ目の無い大群が大空を覆い、太陽を遮って暗くなる程だったと言う。食用に乱獲されて、1914年にマーサと名付けられた最後の一羽がシンシナティの動物園で死亡し、絶滅してしまった。群れで移動するために、捕獲が容易で、減少に気付いた時にはすでに遅く、繁殖力の弱さもあって1900年頃には野生の旅行鳩はいなくなってしまったのだそうだ。日本にもカラスバトと言う全身黒色の鳩がいる。天然記念物となっているが、仲間のリュウキュウカラスバトはすでに絶滅している。「公園のハトにエサをやらないでください。」か。

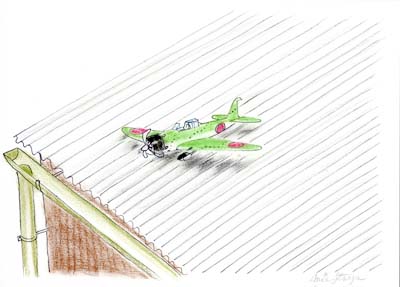

台風4号来る。風で星のアトリエ身震いする。子供の頃には台風が来ると言うと、ワクワクドキドキしたものだ。学校が休みになるかも知れない。家の前の道など下水が溢れて川の様になるかも知れない。屋根の瓦が飛んだり羽目板が風に飛ばされるかも知れない。父が仕事から早く帰って、雨戸などを打ち付けたり、塀が倒れない様につっかえ棒をすることになるかも知れない。テレビのアンテナが屋根から無くなっているかも知れない。遭難したことにして物置の屋根の上に不時着させたプラモデルの飛行機が本当に遭難するかも知れない。停電してロウソクの灯りで夕食になるかも知れない。雷が落ちて電信柱のトランスがひしゃげるかも知れない。トランジスタラジオと懐中電灯が必要かも知れないので、ちゃんと使えるか確かめたほうが良いかも知れない。夜のうちに台風が行ってしまったら、明日は学校があるかも知れない。そしたら川のようになった道路に船を浮かべて遊ぶ事は出来ないかも知れない。布団に潜り込んで眠ってしまうのはもったいないかも知れない。すごい風とすごい音、庭にある僕の鉢植えはどうなっているかな。しまい忘れちゃった。朝になったら割れて砕けた鉢と植木をなんとかしなきゃならない。雨の音が、風の音がすごい。朝起きるとカラリと晴れて、庭や家の前にはたくさんの落ち葉や小枝がある。飛行機は遭難して行方不明になった。母が避難させてくれた植木は、割れはしなかったけれど転がっている。いつものように友達が迎えに来て台風の話しをしながら学校へ歩く。昨日と違う景色の中を、昨日と違う風景を探して。

夜、詩人で作詞家の森雪之丞さんと電話で話す。こうして話すのは何年振りになるだろうか。二人で詩画集「天使」を出版してから20年にもなると言って驚く。あまりにも積もる話しがあることに怖れをなした二人は、雪之丞さんとの仕事をお届けしたら一緒に食事をしようと約束して、慌てたように電話を切った。そうでないと、多分何時間も、あるいは一晩中でも話し込んだに違いない。昼間にはやはり仕事の打ち合わせでグラフィック・デザイナーの信藤三雄氏と同席させていただき、信藤さんのゆったりとしながらも、鋭い仕事へのアプローチの片鱗を垣間見て流石だと思った。そしてまた、何かの、あるいは誰かのパーティーやコンサート会場の、あるいはその楽屋などでの邂逅が主な出合いであったので、一緒に仕事をすることは今までほとんどなかったこともあり、近い感性なのに真逆の反応と発想を持つことを発見し面白かった。笑い方が好きだ。一緒に仕事とは言っても、テーマが一緒なだけで、コラボレーションと言うことではない。二人の偉大な先輩方に同道させてい

ただく幸せをかみしめる。

雨が上がると、とたんに蒸し暑くなって、雨の間に間に日本の夏が確実に近付いている気配がする。今年はまだ薔薇の咲くのをきちんと見ていないなと思う。どこかに見に行こう。見たいもの、見るべきものを見る。見たくないものも見る。見てしまう。そして短気になる。そんな時に、自分で自分のねじ曲がった機嫌を直す一つの確実な良い方法がある。それは、美しいものを見ること。どんなに草臥れていてもへこたれていても、美しいものを見ると、とたんに笑顔になり元気になる。出来れば回りに邪魔が入らずに、そのものと向き合えるのが理想だが、なかなかそうも行かない場合が多い。それは街中のあちらこちらにある。いつ見ても綺麗だなと思うものもあれば、新しい発見を伴うものなど色々だ。人の手によるもの、自然が生み出すもの、それら日々の美のコントラストが創造に向かわせる。

雨とともに身体を休める一日。コンクリートの塀の隙間に群生する桜草は下を向いて眠っているよう。雨の滴が下を向いた花弁を伝わって落ちる。晴れた日には空に、太陽に向かって行くように桜色の花弁を一杯に広げる。何かを吸収するかのように。この梅雨入りから暫くの間は、小さな庭の植物はのびのびと、じっくりと育ち亜熱帯のジャンルのようになる。ちょっとした雨の止む間に蝶が葉の間を上手にすり抜けて行く。日に日に緑が濡れて濃くなり、どのような絵具を用いても表し得ないような色彩の変化を見せる。写実。瞳の奥に風景を写し込んで仕舞って置こう。青く若い竹も勢い良く伸びている。湿気を帯びた微風に幽かな香りを漂わせている。

結城の奥順へ。結城紬がユネスコの無形文化遺産に登録されて一年が経つ。今年1月にはパリの2012-13秋冬のメンズコレクションにルイヴィトン社が奥順の結城紬を生地として使用したスーツを発表した。パリの生地見本市プルミエールビジョンに招かれて出展し、ルイヴィトン社と巡り会った。長い結城紬の歴史と、日本人ならではの細かく気の行き届いた地道な手仕事が評価された結果だ。奥順は結城紬の伝統を守り続けている。電動の織機で織る紬もあるけれど、昔ながらの方法、繭を煮てほぐし手紡ぎした糸を地機を用い人の力で織り上げる結城紬の伝統を守る。一反に半年程かかるそうだ。奥順の社屋は明治時代に建てられた古い木造の建物で、格子戸や蔵の様子等の景色が日本の古都の佇まいが感じられ、気がとても落ち着く。京都に来たような気がするのは、奥順のデザイナーで、京都からいらした上村さんの醸し出す雰囲気が一助あると思う。奥澤専務とお話をしていると、結城と言う茨城の歴史のある古い町の紬が、日本の伝統工芸に根差した魂をそのままに携えて、世界各地の、求めのある必要な所へ届けられる日は近いと感じる。若い四代目奥澤氏に男紬の着方仕舞方、角帯の締め方等実演していただきながら、ここでも「古くて新しい未来」を感じ、出来る事から確実に実行実現しようと思う。

そろそろ提灯の世界は盆提灯の生産で、一年のうち一番忙しい季節に入る。提灯を作る鈴茂の隆ちゃんに電話したら「頭から煙が出そうだよ!」と言って笑った。多分、本当に煙が出るのだろと思う。鈴茂さんとの取り組みの中で、今年も参加出来ればと計画を進めているところだが、10月末から11月の文化の日にかけて、東京ミッドタウンで開催予定のDESIGNTIDE TOKYOに向け、提灯のデザインアイデアを練っているところ。今月末がエントリーの締め切りなので残すところ二週間余りとなったが、「未来を照らす古くて新しい灯り」、すずも提灯。プランの焦点を絞り込むところだ。方向性は定まったので、どのように絞り込むか、残す時間は少ないがまだまだ決め込まずにフワリと自由にさせておきたい。新しいアイデアはこうしている間にもいつ舞い降りて来るかも知れない。沸き上がる内的な力を、ドウドウと言ってなだめるところ。

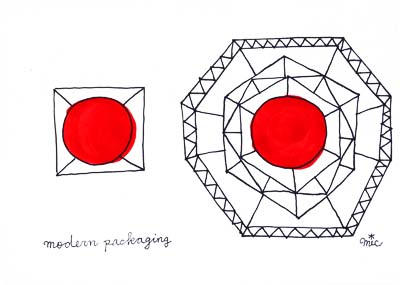

パッケージデザインを考えて迷宮に入る。パッケージには商品を持ち運び、輸送の際に起こりうる、商品に対する危険の数々から商品、内容物を守る仕組みと役割がある。構造は勿論、そのパッケージ自体に内部の商品のイメージを表す、あるいは示唆、暗示するデザインが施される。そしてまた無駄の無いこと。パッケージは輸送、持ち運びの際のプロテクションであると同時に広告宣伝媒体、そして保存用でもあり、倉庫内、家庭内では出来るだけコンパクトな状態でスペースを取らない工夫が要求される。さらに、パッケージはかなりの確率で棄てられる運命にも見舞われる。どのように廃棄されるのか。ゴミとしてどのように分別されるのか。棄てられるのならばきちんと廃棄することが出来て、商品イメージを損なわないようにしたい。であれば出来るだけゴミにならないパッケージとはどのようなものなのか。商品を守ろうとする余り、過剰な構造を持ち、素材を浪費してはいないか。内容物に対して無闇に大きなパッケージに出会うことも多い。パッケージから内容物を取り出し使用していても、その商品、内容物のためにも必ず取って置きたいと思うようなパッケージ。一度取り出した商品、内容物を使用しないとき、パッケージに戻しておきたくなるようなチャーミングなパッケージ。チャーミングであるなら、パッケージごと飾っておきたくなるようなもの。商品、内容物とは関係なく箱として素材として他の用途に使ってみようと思うようなイメージが湧くパッケージ。PACK AGE。

シュレッダーを見る。ザクザクとカットするシステムではなく、紙の繊維を生かし、リサイクルし易くするために紙を引きちぎって、さらに機械内部でかくはんし、紙を玉にして糞のように排出する仕組み。面白いし役に立つが少し高い。雨の散歩。公園に人影はなく走る人が一人追い越して行く。小さな水溜まりがたくさん。一つ一つがまるで小さな鏡。雨空と木の葉を写す。古代の人もこんな雨の水溜まりに空や雲、自分たちを見ただろうか。あるいは瞳に映らない何かを。昨日は歓声や野次が飛び交った賑やかなグラウンドに、今日は誰もいない。白のシャツに白い作業ズボンが制服のような体格の良い建築作業の人々がお喋りしながら歩いて来る。すれ違い様に中国の言葉が耳に入る。祖国を離れ働く人。西洋骨董の店の前を通りかかる。その国の人々の生活に仕え、支えた小道具、大道具、生活用品の数々が今は異国で新しい主人を待つ。TAMBOURINE GALLERYで飯田 淳氏の個展初日。夜のパーティーには伺えないので午後一番に訪れる。「15-25」と題して15才から25才までの飯田氏のメモリーが鉛筆のタッチを使い分け、精緻に大まかに、リズミカルに表現されている。クールな甘酸っぱい匂いを仄かに漂わせ、カラカラに乾いたモチーフが、雨に煙った今日の景色と相まって、まるで古い鏡に映る遠い青春の残像のようだ。

ここの所こもりきりで、あまり外に出ないでいる。身体内部の巡りの変化の時期にあたるらしく、水分バランスが偏っている。外へ出て歩こう。太陽の光を浴びて運動しよう。じっとしていることの多い生活なので、動く時にはまとめて動くようなところがある。基本が頭で考えて形にするタイプなので、時々いつまでも考えを弄んでとらえどころを無くしている。早く気が付いて動けば良いのにといつも思う。外に出て歩いたり新しい空気の匂いを嗅いだりすれば、自然に答えが見付かったり行き当たったりするものを、難しい顔をして考え込んでいる自分が居る。じっと考えていても何も解決はしない。外に出ると何もかもが見馴れているようで実は新しい。角のガソリンスタンドのスタッフに新顔が居る。空き店舗になっていた店のシャッターが上がり雑貨屋になっている。公園の緑が濃くなって、風に新しい香りを運ばせている。テニスする人、野球をする人、ギターを弾く人、犬を散歩させる人、ジョギングする人、みんな新しい。この街で感じられる新しい季節が挨拶をくれる。大きく息を吸って吐いて挨拶を返す。

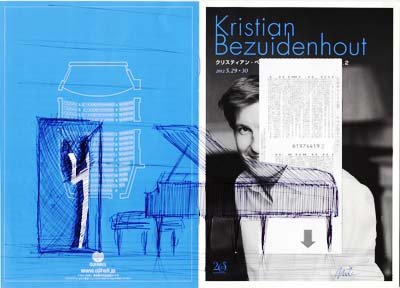

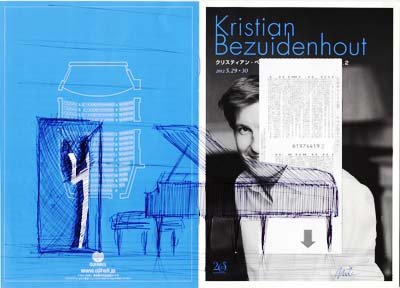

音楽、ピアノで日光浴、音浴と言うのかな、音浴して日焼けした肌が火照るような心地の良いぼんやりとした倦怠がある。一日休養日にあてる。一昨日のエフゲニ・ポジャノフのピアノを思い返す。ドーンと言う左足のキックに驚いたこと、唸りを上げる低音域とうねるピアノ。この一月程の間に四人のピアニストを聴いた。イーヴォ・ポゴレリッチ、イエルク・デームス、クリスティアン・ベザイデンホウト、エフゲニ・ポジャノフ。それぞれがそれぞれに素晴らしい。どんどん広がる音像と意識に喜びがある。ピアノと言う楽器は印象派の絵画と密接な関係を持った時代がある。鍵盤による点描のように印象やイメージを伝え易い楽器なのかとも思う。そのように考えると、あるいは確かに抽象もものに出来るし、実際にそうであったろう。今日は朝からピアノをばかり聴いて、ピアノの鍵盤と鍵盤の間の音に身を横たえている。

6月9日、ROCKの日。日本的だね。好きだよ。Coolie’s Creekでは忌野清志郎さん追悼展の展覧会パーティ。ステージ等の演奏を編集した映像を観ながら偲ぶ。今年で4回目になる。映像の中の清志郎さんは飛んで歌って跳ねて踊って力いっぱい。ナシュビルのKING’S BLUES CLUBでのLIVE映像が良かった。本当にイキイキとしていた。今日から梅雨入りで、細かい雨が一日中降り続き、導火線は湿気たようになってしまうだろう。そんなものが無くても爆発する心、魂は有る。Coolie’s Creekの今夜は、ナスケイコさんや永井博さんのDJで、大好きな曲を聴いて、久し振りの友人知人に会い、それが清志郎さんからのプレゼントなんだと思うと「愛し合っているか〜い!」と言う言葉の意味について改めてぐぐぐっと感じる。今日の予定はこのささやかなパーティー一本に絞り、集中や行為を遠ざけて、考えない様に、感じない様に、それでも染み込んで来るものを大切にしようと思う、海綿やスポンジの様に吸収しながら受動的に過ごす一日。後で絞り出してまた空っぽに軽くなる。絞ったものは瓶詰めに。

ピアニストとピアノの間にはそれぞれに強い個性の結び付きがあって観るたびに新しい発見をする。エフゲニ・ポジャノフのピアノは乱暴に一言で表せば、鍵盤が熱い。灼熱の鍵盤を必要最低限のタッチでさまそうとするような風に見える。熱くて仕方が無いので、しかもピアノを弾きたいので。背骨から腰の、そして両肩の力が自然に抜けている印象。東洋武術の格闘家や整体師の自然体の構えにも似ている。ステージに出て来て弾き始める前に、左手をそっとピアノに乗せて一礼する。無造作に見える礼だが、ピアノと言う無二の親友、数々のコンサートホールで出会うピアノと言う分身、あるいは初対面のピアノに対する親しみと敬愛を込めた仕草が印象に残る所作の一つだ。弾き始めれば、どの曲も自身に充ちた独自の解釈がなされて、迷いなどあり得ない。YAMAHAのコンサートグランドが良く響く。3曲のアンコール曲の最後に、ポロネーズ英雄を弾いた。今夜のプログラムを締めくくるこの曲に、エフゲニ・ポジャノフのメッセージを聴いた。レクイエムなどでは無く、今必要な音楽をポジャノフならではの想いで届けたと思われる。ステージから楽屋へつながる出入り口のドアを通る時など、手をぶつけたりしないようにと、当たり前に両手をかばう動作が日常生活の一端を見せてくれたりもした。本当に将来が楽しみなピアニストだ。演奏曲目は以下に。

ショパン、舟歌 嬰へ短調 op.60

ショパン、ピアノ・ソナタ第3番 ロ短調 op.58 第1楽章Allegro maestoso 第2楽章Scherzo:Molto vivace 第3楽章Largo 第4楽章Finale:Presto ma non tanto

シューベルト、12のドイツ舞曲/レントラー op.790

ドビュッシー、レントより遅く/ワルツ

ドビュッシー、喜びの島

スクリャービン、ワルツ 変イ長調 op.38

リスト、メフィスト・ワルツ第1番「村の居酒屋での踊り」 S.514

アンコール

ショパン、華麗なる大円舞曲

シューベルト、リスト/編曲 セレナーデ

ショパン、英雄ポロネーズ

最近思う事の一つに自分の作風がある。作風とは関係が無いことかも知れないが、子供の頃の些細だがなぜか忘れられないエピソードがある。それは決断力の無さととらえられもする。近所の駄菓子や文房具を売っている店でプラモデルの欲しいものが2つあり、一つしか買うお金のない時に、その商品の隅から隅まで眺め、中身を取り出して組立てたり、完成して遊ぶ様子を想像して、どちらが楽しいかじっくりと吟味したりしていると、店のご主人に「決断力の無い子だな!」と叱るとも呆れたともとれる様な言葉を投げかけられたりすることがあった。あるいは、美大を卒業した頃にポートフォリオを持って、この人こそは、と思う人に作品を見せるのだが、決まって「作品のタッチを絞らないとダメだ。」と言われる。欲張りなのか飽きっぽいのか、いろいろなものが好きなのだし美しいと思う物はたくさんある。しかし、見る方にとってみれば、何をして行きたいのか、はっきりとしない、散漫なやつ、と言う風に思われたのだろう。そして、自分では敢えて今でも絵やデザインの領域で、決まった、決定的な作風を持たないというつもりでやって来た。今は自分の特徴や苦手な部分をかなり知ったと思えるが、得意や不得意を全て包括して融け合わせたようなビジョンがやっと見え始めているところだろうか。今後も、あれやこれやと好き勝手な模索の道は続くだろうが、いつもそんな自分らしさから、新しい自分らしさが生まれようとしている。

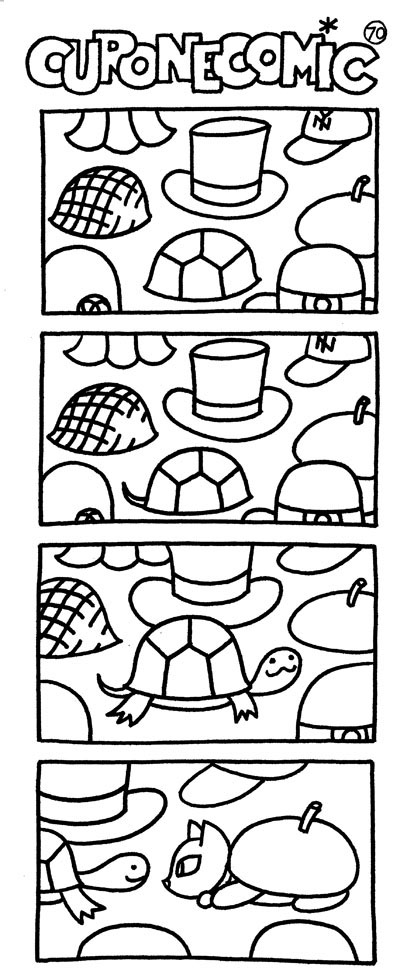

「6月6日に雨ザァザァ降って来て。」朝から雨の一日か、と思う。絵描き歌のフレーズが浮かんで来て、一体全体どんな歌だったのか、そして、どんな絵だったのか断片的にしか思い出せない。「葉っぱじゃないよ。カエルだよ。カエルじゃないよアヒルだよ。」だとか、最後の部分の「あっ!と言う間にかわいいコックさん。」と歌ったな、とは思い出す。車での移動中に同乗のデザイナーYくんと助手Aさんと共に絵書き歌の話題で夢中になったが、デザイナーのYくんは子供の頃、色々な絵書き歌を友達同士で作り合い、最後の部分の決まりフレーズ「あっ!と言う間にOOOOO。」のOOOOO。の部分のどんでん返しのような面白さを皆で競い合い、夢中になって遊んだと言う。途中までは何の絵だかもちろんわかっているのだが、最後の部分で、これだもんね!想像つかなかったでしょう!と意外な絵になって終わる、という楽しさ。今、最新の絵書き歌はどんなものがあるのだろうか。助手Aさんはクラフトワークなどを題材に、テクノ絵書き歌は面白いのではと提案。絵書き歌と共に絵を書く映像、プロモーションビデオのような画が思い浮かんで、作ってみたら結構かっこいいかも知れないなと思う。「コッペパンフタツクダサイナ。」

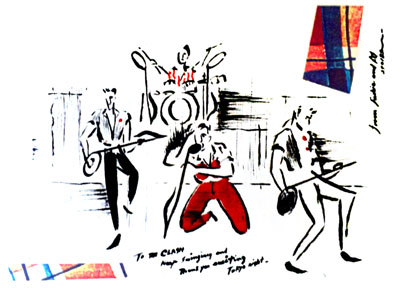

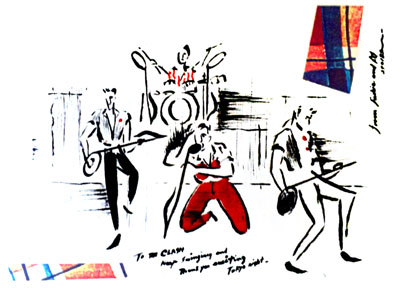

昨夜CLASHのレコーディング風景のDVDを観て、アルバムLONDON CALLINGを聴きたくなった。そして今夜聴いている。世にバンドはたくさんあるが、ストーリーがあって本物の音を出すバンドは数少ない。CLASHを聴いていて、ボニーのことを思い出した。ジャマイカ人の父とイギリス人の母を持つ美しい女性で、ロンドンのアートスクールを出て日本のテキスタイルの勉強をしていた。ボニーには時々英会話を教えてもらい、彼女がイギリスに帰って結婚してからもロンドンのフラットを訪ねたりした。いまだに英会話が上手くなくてもどかしい思いをするが、先生が悪い訳じゃない。ボニーにはミュージシャンの友人も多く、CLASHのマネージャーもその一人だった。来日公演では楽屋に案内されてメンバー達にも紹介してもらった。ジョー・ストラマーは体調不良でステージ上で歌いながらバケツが必要だった。楽屋でも青い顔でぐったり。次の晩、ボニーがマネージャーとミック・ジョーンズを連れて僕のアパートにやって来た。ジョーは体調が回復せず来ることが出来なかったが、僕が用意した夕食は、その頃凝っていた手巻き寿司で、おまけに面白がって何でも巻いて、納豆や梅干しなども振る舞いの中に入れていたので、ジョーは勿論来れれば嬉しかったが来ていたら大変だっただろう。納豆や梅干しを食べた二人は、日本人は狂ってる!こんな腐った豆を食わせやがる!それにこの地獄のようなプラムはなんだ?俺のスウィートなブラムに何をしたんだ!?とコックニーかつルーディーなマネージャーは大騒ぎだった。ミックは涼しい顔で意外に旨いと言っていたが。来日公演のスケッチを何枚かプレゼントした。今もミックの家に絵が飾ってあると聞いて嬉しかった。ボニーには大分会っていない。

「MOTT THE HOOPLE すべての若き野郎ども」を観る。プロデューサー、ガイ・スティーブンスが狂気と正気の間で作ったバンドだ。CLASHのLONDON CALLINGをプロデュースした時の、ホームビデオで撮影した映像が残っていて、ガイがCLASHのレコーディングスタジオでメンバー達の演奏にちょっかいを出したり、けしかけたりする様子が記録されているが尋常ではない。梯子を投げつけたり、椅子を叩き壊したり、果てはエンジニアとつかみ合い、殴りあいの状態でレコーディングをしていたのだ。そんなガイ・スティーブンスの激しい妄想を現実にするための力をMOTTは持っていた。初期のアルバムにはそんなプロデューサー、ガイとの苦悩と苦闘が記録されている。MOTTはグラムロックの全盛期から終りにやって来て、当時何枚かのアルバムを好んで聴いたものだが、DAVID BOWIEとの出会いでサウンドが大きく変化した。そしてアルバムセールスも。その辺りの経緯がこのドキュメンタリー映画の中でも中盤のハイライトになっている。全編を通して感じたことではあるけれど、人と人とのつながりの、ほんの少しの気紛れが大きな変化への前兆になる。面白いと同時に怖くもある。もしも、たまたま同乗した車の中で、BOWIEに写真家のMICK ROCKがMOTTの解散の危機を伝えなかったら、「ALL THE YOUNG DUDES」と言う名曲は生まれなかったかも知れないし、その時MOTTは解散をしていただろう。しかし、バンドは生き返りイングランドの田舎町から出て来た彼らの情熱は底知れず、ライブは抜群だけどいまいちダサイバンドが、世界一のロックバンドになるかも知れない直前で崩壊すると言う物語は、バンドのメンバーや取り巻くスタッフのMOTTへの愛情が溢れて、思ったほど悲しくはなかった。メンバー達は純粋なロック魂を持っていたから。ステージの上で示せるものを持っていたから。セールスと言う別次元の怪物には勝つことは出来なかったけれど、闘う意志は持ち続けたから。その後の、あるいは昔も今もロックミュージシャン達が必ず通る危険な道を通って転がり落ちる姿の手本になったのかも知れない。アメリカツアーをして成功し、その成功が元で神経を病むミュージシャンは少なくない。MOTTのイアン・ハンターは精神的にも肉体的にも健康な男だったのだと思う。自らの危険を感じて身を引くことが出来たということだろうから。彼が二度目のアメリカツアーへの不参加を表明したのは、自身が自分らしく生きるためのギリギリの選択だったのだろう。本当に壊れてしまう前に。ライブの素晴らしいバンドとして大きな人気を持った初期の時代のMOTTの追っかけをしていた少年時代のMICK JONESも同じような経験をしたかも知れない。彼は後にTHE CLASHのギタリストとして成功したが、その代表的なアルバムである「LONDON CALLING」のプロデュースをした後、ガイ・スティーブンスは38才で亡くなっている。この映画の中で、たびたびガイ・スティーブンスの語録が引用されて特異な個性を伝えているのだが、なかでも気に入った言葉の一つは「この世界にフィル・スペクターは二人いる、そのうちの一人が俺だ。」

資料の整理をする。済んだ仕事のファイル、現在進行形の仕事ファイル、スケッチのファイル、アイデアのファイル、スクラップのファイル、DMと手紙のファイル、休眠中の仕事のファイル、取って置く物、捨て去るべき物、どうでもよい物。スケッチには色々な種類があって、ほとんどが絵やデザインのためのモチーフや構図の、あるいは素材の組み合わせ、それに空想や想像上の諸々がランダムに詰まっている。それらをテーマとカテゴリーに沿って集め、分類する。中でも注目は電話をしながらメモ用紙に描くいたずら描き。それは自動的に手が動くものなので、何をも意味しない絵だ。抽象を描こうとさえしない抽象だ。この自動筆記を自由自在に自分のものにしたいと思うが、自在に自分のものにするという抽象であれば、それはそれでも抽象ではあろうが、面白くはない。主体が他に有り、絵と画面に対して何も意識することの無い絵を描く、それがとても面白いことだと思う。日曜日には、世界中の仕事が活発に動かない分だけ自分自身に集中しやすく、外部からの情報や力が及ばずに加わらない分だけ、内圧が適度に高まり気持ちよい。そしてのんびりと発見する。

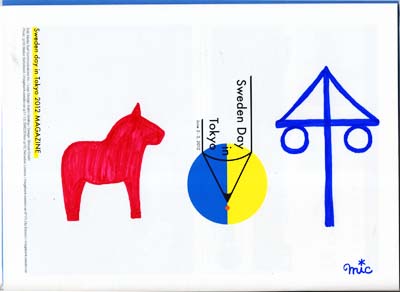

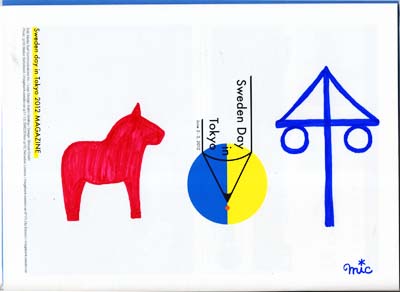

スウェーデン大使館へ。「SWEDEN DAY IN TOKYO 2012」。スウェーデンの文化や産業などを国の伝統と共に紹介するイベント。デザインやファッション、ミュージックなどの分野の知識を多少は持つが、スウェーデンという国の成り立ちや歴史については知らない事がたくさんある。在日スウェーデン商工会議所開設20周年記念とスウェーデンのナショナルデーを祝うイベントとしてスタートしたと説明があり、スウェーデン人と日本人が知り合い、お互いの絆を深め、確かなものにするきっかけとなれば良い。色々な事を体感するのが一番だ。大使館内の前庭にはVOLVOのセダンとスポーツワゴンの最新型が2台縦列で並び、その奥にSCANIA社製のMASSERATI運搬用トレーラーを牽引するための大型ディーゼルトラックが停められている。スタッフにトレーラーについての説明を受けて運転席に乗り込んでみるが、視界の広さと高さに驚く。さらに車内は広々した居住空間で、旅客機の座席の上部にある手荷物入れのような、二段になった棚がぐるりとレイアウトされてかなりの容量だ。天井高は多分2m50はゆうにある。運転席の背後にはベッドが備え付けられて、大男が悠々と横になれる。長距離の走行に対する配慮が十二分になされている。バスルームとキッチンが無いのが不思議なくらい。これを動かすのは面白いだろうな。地下一階にあたる中庭ではスウェーデンの夏を迎えるお祭り、MIDSUMMER PARTYが開かれて、民族衣装を着た女性達が輪になって踊る。輪の中心にあるモニュメンタルなオブジェは男性を表し、離れた村々に住む男女の出会いの祭りでもあると聞いた。親しみやすい楽の音と歌に、振り付けもおおらかだ。中庭に続く建物内の小さな室内プールのプールサイドで休む。無料で振る舞われるホットドッグにかぶり付きながら一時を過ごす。来日中のスウェーデン国王、カール16世グスタフ国王もご来場されて華やいだ。

鎌倉のKICKAPOO、Salonへ行く。良い物を良いと信じて作り続ける、扱いを続ける、生かし続ける。ここの所とても大切な基本的な事を学んでいる。気持ちが穏やかとは言えないけれど、大袈裟な言い方をすれば、荒れ荒むことも対照的な意味で必要な事だろう。育つと言う事、育てると言う事。鎌倉にはそれほど人が出てはいないかなと思ったが、修学旅行らしい学生も多く小町通りなどは人波が絶えず、さすが人気のある古都。「こ寿々」で蕎麦。わらび餅を土産にして東京へ帰る。午後の予定を一つキャンセルする。変化の時期は続いて、早い速度で入れ代わる。信じようとするものの変化する速度。エリザベスカラーが必要な世界。今、人々に余裕は無く落ち着かず、自分の事を考えるので精一杯。それぞれが自分の事をしっかりと考えて余裕が生まれるようになると良い。鎌倉から東京に戻ると、東京の磁場と言ったようなものが神経をさやさやと逆撫でているのが感じられる。都市の醸し出す空気は霞んだスクリーン、自分を映し出していると言う事なのか。であれば何とかなる。

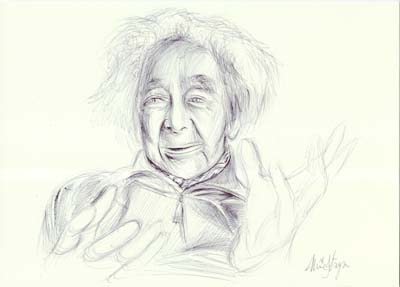

午前10時、吉田秀和氏のラジオ再放送を聴く。冒頭、氏への追悼の言葉が放送され、6回分の番組が収録されていること、さらに年内分の原稿が用意されており、故人の生前の遺志を尊重して年内はその原稿に基づいて放送をするとアナウンスされる。吉田秀和氏のクラシック音楽に対する情熱と共に、自身の愛し信ずるクラシック音楽をより多くの人々に届けようとする意識の明晰さ、激しさに心を打たれ、改めて尊敬の想いを強くする。信ずる所に揺るぎが無い。当たり前のことを当たり前どころか、それ以上に出来る。凄いと思う。年内の放送を心して聴こう。四人囃子の「泳ぐなネッシー」をどうしても聴きたくて、アルバム「GOLDEN PICNICS」を手に入れる。やっぱり素晴らしいアルバム、そして素晴らしい曲だ。そんな素晴らしいミュージシャンと仕事が出来たこと、アルバムのデザインを3作もさせていただいたことを心から誇りに思う。無我夢中で仕事をしていた頃、今の様には周囲や自分を確かめながら仕事をするようなことが出来なかった。今頃になり感謝の気持ちや縁の不思議を噛み締めている。今の自分と昔の自分はたいした違いはないかも知れないなどと思いながらも。

クリスティアン・ベザイデンホウト、フォルテピアノ・ソロ・リサイタル。王子ホール。フォルテピアノによる全曲モーツァルトのプログラム。チェンバロとモダンピアノの間に位置する楽器として認知されるフォルテピアノの音色や表現力は、モーツァルトの時代のサロンの様子を想像しやすく素直に感じる事が出来て、まるで夢が現実になるかのような音像を醸し出す。優雅かつロマンチックな世界である。モーツァルトのチャーミングな空気がベザイデンホウトによってホールの隅々に満たされる。モーツァルトは特にだが、例によって脳の中心部や表面をとても柔らかく揉みほぐし、コロコロと珠が転がるような音色に、かなり良い気持ちで眠りに落ちた。タイムトラベラー。フォルテピアノはウィーン時代のモーツァルトが愛用したアントン・ワルター製の復元。終演後、観客をステージに上げて自由にフォルテピアノを眺めたり触れたりする機会が持てるのは素晴らしいアイデアだ。調律師であるのか、またはピアノの会社の人であるのか、男性のスタッフによってフォルテピアノの機能や構造について解説をいただける事が興味を深め、貴重な体験と感じられた。鍵盤は幅が狭く浅い、非常に軽いタッチだと言う。演奏曲目は以下に。ピアノ・ソナタ第5番ト長調K283、前奏曲とフーガ ハ長調K394、メヌエット ニ長調K355、小さなジーグ ト長調K574、幻想曲ニ短調K397。休憩20分。「私はランドール」による12の変奏曲 変ホ長調K354、ピアノ・ソナタ第9番ニ長調K311。アンコール。ピアノ・ソナタ第14番ハ短調K457より第2楽章、ピアノ・ソナタ第15番ハ長調K545より第2楽章。以上。

水戸へ。ドライブミュージックを探す。移動するスピードの中で聴く音楽は、その音楽の様相を変える。それがとても楽しみだ。鈴木茂兵衛商店へ。鈴木社長が店の外を箒と塵取りを使い、慣れた姿で掃除している。良い景色だと思う。そんな隆ちゃんと僕の育ったそれぞれの街の丁度中間辺りに映画館がある。「銀星」と言って、今ではピンク映画専門だ。映画館の前の道を挟んだ真向かいには牛乳屋が有り、そこの白と茶色の大きな犬を撫でようとして手を咬まれたことがある。暫くの間右手に歯形が残った。銀星の看板に視線を奪われた車が何度か牛乳屋に突っ込んだと言う。銀星の入口隣には中華料理屋があって、館内でつながっていた。映画館の一番後ろはカウンター席になっていて、大人達はラーメンやチャーハンを食べながら裕次郎や健さんや若大将の映画を観た。入場料がいくらかは忘れてしまったが、仲間達は切符売りとモギリを兼ねた小さな窓のあるカウンターの下に沿って身を縮めてへばりつき、見付からないように映画館に潜り込んだりしていた。映画の原体験はたくさん観たヤクザ映画と若大将シリーズ。映画館を出た時の空が、いつも少し悲しげに感じられた。

人生は冒険だ。旅の計画をたてよう。何処へ行こうか。旅の記録を記す。旅の記録のための旅?うむ。昔知り合ったイギリスの男が「ミック、人生は冒険だ。」と言った。LIFE IS AN ADVENTURE.その言葉が今でも耳に残って時々駆り立てるようにこだまする。だから何かしようとしたりするたびに、今冒険しているだろうかと考えることがある。仕事をしたり、旅をしたり、昼寝をしたり、買い物や散歩の途中で。いつでも。人によって冒険と言うことの意味や方法、有り様は十人十色だと思うけれど、こうして意識をすると一日に一つは何か冒険をしているなと思う。いつもと違うアプローチ。知らない街を歩く事や、興味の外にあった物事に分け入って行く事。そんな些細な事が命と情熱をかけた大冒険につながるなんて誰が知る?大人と言われる年齢になるに従ってだんだん無茶はしなくなり、出来なくなる。それ相応の冒険と言うのは冒険なのかと片腹痛いものだが、相応でチャーミングな冒険が良いのだとも思う。子供の頃にワクワクしながら読んだ冒険物語を今、また新しい形で感じて表現したいと思う。冒険家の出で立ちはヘルメットや双眼鏡にサファリスーツと言う訳ではない。

近年クラシック音楽に対して親しみを深め、度々聴くようになったのは吉田秀和氏に寄る所が大きい。土曜日の夜の長いドライブの折りなど、親しみを込めてこう呼ばせていただいている「吉田のおじいちゃん」のラジオ放送を聴きながら車を走らすのが本当に楽しみだった。聴ける時には欠かさず聴くようにしていた。ある夜、プーランクのアポリネールの詩などによる歌曲集について、吉田のおじいちゃんにしては思いを強く感じるような、長く見事な解説をなさるのを聴き、その言葉遣い、言葉の選び方の優雅に心底の敬服を得た。近頃のシューベルトやラフマニノフの紹介など楽しみに聴いた。時々吉田のおじいちゃんの声はしゃがれていて大丈夫かな、と思うような事もあったが、次の週の放送では元気な声で、短くも的確な曲紹介と解説が、いつもの洗練された言葉で流れて来るのを聴いて安心していた。日本の宝、輝く宝石、美しい星がまた一つ消えた。決してがっかりしないようにと思うけど、難しいね。残った人がこれから何を伝えられるのか。音楽の歴史は続いている。吉田のおじいちゃんの番組最後の言葉は決まって少し素っ気無い調子で、「そいじゃまた。」

休養日。一日のんびりと過ごす。遅く起きてゆっくりと食事する。3時間程。そして昼寝する。夢を見る程。陽も暮れかけた頃に街へ出る。必要な日用品の買い物などを近くの街で。夕食をどこかでと思い、たいしたアイデアも無く白金の方面へ動くが、今夜は白金ではないなと感じ、Coolie’sへ行こうと思う。賢左衛門さんの笑顔を見て、やっぱりここに来て良かったな。店は満員盛況でカウンター席に座りホッと落ち着く。人気のしじみと蒸しパンは売り切れて、生春巻、アサリ蒸し、揚げ蒸しパン、水餃子、鶏フォーなどさっぱり目の物をいただいて満腹になる。開催中の清志郎さん追悼の作品の数々を見せていただき、おいとまする。美味しいサングリアを少しだけでもいただきたかったけれど、車なのでまた。スーパーマーケットに寄り食材を仕入れる。空腹の時にスーパーなどに立ち寄ると必要以上の物まで買い込む。今夜のように満たされていると、むしろ買い忘れてしまう。