PICTURE DIARY 1408TU2012

人に何かを伝えるのが難しいと思うことがある。自分自身が良く理解していることを伝える場合はより注意深くしなければならないとも思う。自分が良く理解している分、伝える相手も同様に理解しているはずだと思い込みがちになる。以心伝心は美しく理想的だが、よほど気心が知れていてさえわかっているはず、などとたかをくくって油断は禁物だった、と言うことが多々ある。仲の良い友達に油断は禁物と言うのも無いが、かなり上手に丁寧に念を押すようにしないと伝わらない場合がある。人はコミュニケーションの生き物なので特に考えるのだが、文明文化の発達や、または人の進化があるとするなら、その過程で伝える必要のある情報はどんどん大きく増え続けて来た。これから何に向けて何を伝えようとするのだろう。人から人へ。人から人以外の全てへ、人以外の全てから人へと伝わること。

PICTURE DIARY 0908TH2012

一日中星のアトリエを出たり入ったりの打ち合わせの日。作品の制作に入ると出来るだけ集中した時間を長く、余裕を見て持ちたいと思うので、デザインなどのミーティングを週のうちの1日か2日にまとめてする。時間を自由に充分に使えるかどうかが重要な鍵になる。福助社の創立130周年記念靴下のサンプルを確認しに伺ったがどれも素晴らしい出来で、その道の専門家の力量を見た。若干の修正を加えた次回のミーティングが本当に楽しみだ。仕事の駆け出しの頃からの友人でアクセサリー会社を経営するゴエモンにブレスレットやリングなどの制作の件を相談に行く。二人とも音楽好きなので最近聴くものは?などと話が弾み、「DURUTTI COLUMN」から「裸のラリーズ」の話題になる。多摩美に通っていた頃、油絵科にラリーズのドラマーが在籍していて、黒いサングラスと上から下まで黒づくめのスタイルに、大好きだったニューヨークのバンド、「VELVET UNDERGROUND」の匂いを嗅いで興奮した。美学的な表現があったから。短い間に大きな影響を受けたことを思い出す。ゴエモンが言うにはラリーズのリーダーだった水谷氏は、その後パリに居て、今もラリーズの音をフランスのミュージシャンと演奏しているそうだが、噂であって定かではない。今「裸のラリーズ」は新しい位置に居るのかも知れない。だとしたらやはりいつまでも愉快かつ危険なバンドだ。

PICTURE DIARY 0808WE2012

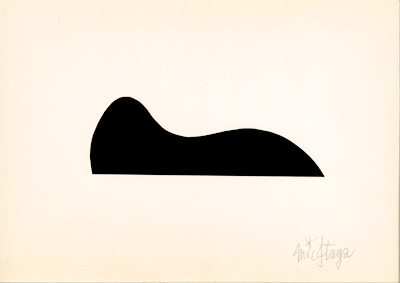

2004年の展覧会で「PEACE DOVE」平和の鳩をモチーフにした作品を製作した。一羽の鳩をペンダントトップやリング、バングルなどのアクセサリーやテキスタイルの作品として、シルクスクリーンプリントやキャンバスにも描いた。鳩の形をした鏡を連作し壁面を飾った。公園の手入れされた芝生の上を、何かついばみながら歩く一羽の鳩とその平和な景色。ベンチに座る一人の男が棒切れを拾い上げ、近付いて来た鳩に投げつけて追い払う。鳩の平和は危うい。19世紀頃まではアメリカ五大湖辺りに生息した「旅行鳩」は、その渡りの季節になると三日三晩の間空を埋め尽くすほどの大群が移動したと言う。そんなにたくさん居た鳩が絶滅するとは、誰が想像しただろうか。食用や羽布団用に乱獲されて、1890年代に入るとその姿はほとんど見られなくなり、ようやく保護されるようになった時にはすでに遅く、1906年にハンターに撃ち落とされたのを最後に野性の旅行鳩は姿を消した。オハイオ州のシンシナティ動物園で飼育されていた雌のマーサは動物園で生まれ、檻の中で一生を過ごし、1914年に亡くなった。そして旅行鳩はいなくなってしまった。平和は尊く、危ういものだ。世界中の街角や公園の、いつでもぼくらの身近に生きる鳩たちは、ぼくらを自由と愛に満ちた世界へと導く平和の使いだ。鳩に餌をやるなと立札があるにしても。あるいは鳩よけの仕掛があるにしても。

PICTURE DIARY 0608MO2012

久し振りの雨。熱帯地方のような降り。夕方からパラダイス山元さんの蔓餃苑で、工作員とOBANDOSの、餃子をいただきながらのミーティング。なんきんさんは来れなかったけれど、ナギちゃんが1年6ヶ月振りに復帰して、賑やかになる。8月17日、福島クダラナ庄助祭りには参加出来ないが、9月6日の高円寺U.F.O.CLUBのライブには参加出来るとのこと。良かった。主に福島クダラナ庄助祭りについての内容とスケジュールの確認をする。ゲストで参加してくださる、マンドリンの井上太郎さんを交えて。OBANDOSは各自が工作して作った楽器で演奏する自由なバンドだ。各自の楽器の不自由な部分が素直な個性に直結していて、そこが不思議な持ち味になるのかなと思う。だから、あまりに色々なことを決め過ぎるとギクシャクとしてつまらなくなる。今日、福島から戻ったばかりのしりあがりさんが、お土産にといただいて来た桃を一つずつお裾分けにあずかって、ナギちゃんと終電間際の中央線に乗る。いただいた桃が傷付かないように、片手に大切に持ちながら。

PICTURE DIARY 0508SU2012

もう十数年も以前のことになるだろうか、渋谷の宮益坂上に「長徳」と言ううどん屋があった。うどんと汁、その味は勿論のこと、当時は店の構えや雰囲気が好きでたまに通った。父は外食を好まず、どこかに二人で食事に出た思い出はあんまり無いが、父が上京の折りに一緒に訪れもした。JBLの大きなスピーカーが鎮座してクラシックを聴かす変わったうどん屋だったが、いやな感じはせず、全てが調和していた。それがある日行ってみると、店が無くなっていたのである。好きなものを失うのは寂しい。それからたまにその店を思い出すこともあったが記憶の彼方に忘れ去っていた。一昨年の銀座三越の増床オープンの際に、フロアーマップのレストランガイド欄に同じ名前の店があるのは何となく知ってはいたが、真剣に受け止めずにいた。ところが今日うどんを食べに入って同じ店だと知った。どの様ないきさつがあったのかは知らないが、十数年も店を閉じて、銀座三越の11階で再開したと言う。長い中断があってもそこに強い意思と気持ちを持つ人が居るのだと思うと心強く思う。再会は嬉しいものだ。なぜ閉めたのかは聞かなかった。

PICTURE DIARY 0408SA2012

大分眠った。暑い日が続く夏になると熟睡出来ない分、睡眠が不足して体の気だるさに拍車をかける。だから今日は好きなだけ眠ろうと決めて横になる。必要なものを必要なだけ。果たして目覚めると夕方の6時を過ぎている。本当に頭がくたびれているのだなと思う。暑い日にはビタミンCが汗と共に流れて足りなくなって、温度の上がった頭を働かせるため、たくさんのカルシウムが必要になる。同時にビタミンB群も消費が激しくなりバランスを維持するのが難しくなる。何と言っても、苦手な規則正しい生活をきちんとすること。個人差はあるけれど、それぞれにとっての規則正しい生活。充分に睡眠をとることが大切。だからと言って突然たっぷり眠ったところで誉められない。寝溜めが出来ると良いのだが。

PICTURE DIARY 0308FR2012

生地を探しに出かける。素晴らしい輸入生地を見つけて40cm購入する。フランスやイギリス、スペインなどの生地の織りやプリントがとても美しく、思わず顔がほころぶ。タッセルやリボンなども豊富で、余計な買物をしそうになる。夜になってkikiのギャラリー「AL」に出かける。女性写真家、永瀬沙世さんの写真展「White Flowers」のレセプションパーティー。ギャラリーに入ったとたんに2匹の犬が吠えた。来場のお客様の連れとギャラリーオーナーのあゆみちゃんのロペオくんが、出会いを楽しんでいたらしいのだが、2匹の犬はこちらを見ずに吠える。けれどもぼくには、ぼくに吠えているのがわかる。ぼくは犬に吠えられる。変わったご挨拶ありがとう。車を運転しているときなども、信号待ちの隣の車の助手席で、子犬がぼくを見つけて窓の向こうで吠えるのが目のはしに見える。写真は白い花をモチーフにして、感性の豊かな、女性らしい、大胆でデリケートな表現がさらりとドスンと混在する。良い空気のギャラリー。良い空気の展覧。一体感があることが何より。知人のお嬢さんがやって来て、ネコのような自由と優雅のある女性だが、家ネコに外で出会ったような雰囲気が独特で面白かった。そう言えば、友人から野良の仔猫兄弟の写真が送られて来ていた。里親を探しているらしい。もしも生まれた土地を離れるのなら。

PICTURE DIARY 0208TH2012

水戸の鈴木茂兵衛商店へ。盆提灯の生産真最中。いつもミーティングに使う応接室はもとより、通りすがりにちらりと見えたオフィスも盆提灯に支配されている様子。お盆に提灯に灯りを点して、種々の供物を供え、祖霊を慰める盂蘭盆会。祖先の霊、新仏、無縁仏の冥福を祈る。お盆を過ぎると一息つけるね。今年も10月末から11月の始めにかけて東京ミッドタウンで開催されるDESIGNTIDE TOKYO 2012に「すずも提灯」で参加することになり、隆太郎と由元くんとで最初のミーティング。古くて新しい、未来を照す灯り。すずも提灯のデザインを通じていつも思うことだが、幼馴染みと長い時を経て、再び子供の頃のように真剣に遊ぶことの出来る幸せに感謝する。もう一人の幼馴染み、やはり幼稚園時代からの友人、薗部の「ビストロマンジェ」で昼食。鈴茂の由元くんと同行のデザイナー横田くんはステーキを頼んだが、並外れたボリュームがけちけちしてなくて薗部らしい。満腹。

PICTURE DIARY 0108WE2012

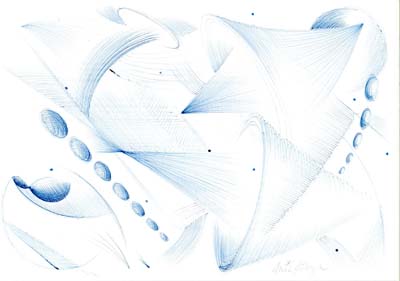

以前に描いた作品のためのアイデアスケッチや、取り置いてある素材、未完成の油彩、途中で何ヵ月もの間休んでいるアッサンブラージュなどを見ていると、そこからまた接ぎ木をした枝のように成長した考えが新しい幹となる場合がある。作品が製作の途中で休止するには幾つかの理由があるが、最大のものは、修正しきれない違和感だ。強引に完成と言えるまで持って行く場合も勿論あるが、一度好きになれない、あるいは、気持ちが離れると言うことがあると取り戻せはしない。5年や10年もの間アトリエの片隅に置かれている未完の作品は多い。考えや力が定まり極まって新しいアプローチを進むには時間が必要だ。そして、そのように取り残された未完成があることなど忘れてしまうのも方法なのだが、忘れはしない。庭の植木のように剪定する必要があるのだろう。枝葉は放っておくことは出来ない。同様に、自然の成り行きに委ね、自由な方向に成長を任せる鷹揚も持ち味だ。

NEWS-OBANDOS LIVE AT 福島クダラナ庄助祭り

ミック・イタヤが参加する工作バンドOBANDOSのライブインフォメーションです。

福島クダラナ庄助祭り

2012年8月17日金曜日13:00開催!!!

—————-

18時10分ー18時30分

OBANDOS/安齋肇、朝倉世界一、しりあがり寿、ミック・イタヤ、高橋キンタロー、白根ゆたんぽ、薙野たかひろ、パラダイス山元、なんきん

詳しくはhttp://www.pj-fukushima.jp/festival/201208post-70.php

前売券絶賛販売中!

PICTURE DIARY 3107TU1012

昼、久し振りにうどんを食べに出る。やはり暑いときにこそ熱いもの、気持ちが良い。体が冷えやすい傾向があるので注意をしている。氷の入った水や、冷たすぎる飲み物は飲まない。冷房は使うけれども無闇に使いすぎないように。人に話しても、なかなかピンときてもらえないのだが、頭と足先の温度差がある。昔から伝えられる健康法のひとつで頭寒足熱と言うけれど、足湯は効果がある。季節を冬だけに限らず、夏ももちろん心掛けている。頭、つまり部屋の天井に近い所の温度と足下、床の温度には極端な場合5度程も差が出る場合がある。頭の辺りが30度で足元が25度だったり。そうすると、その温度差で体の調子のバランスが崩れてしまう。本当に血の巡りが悪くなる。なので、季節を問わず足元を暖め、温度の差が出ないようにしている。仕事柄、アトリエにいて、じっと動かない事が多いので、極端に運動が不足しがちになる。筆を置いて散歩に出よう。

PICTURE DIARY 2807SA2012

父の生まれ故郷の祇園祭。大小の神輿が出て練り歩く。材木を商う大店に生まれた父の子供の頃は、大工をはじめとした職人や使用人たちの担ぐ神輿は、身分が違うと言って、父の五人の兄弟たちは誰も担ぐことは許されなかったと言う。父や一番下の叔父の祭好きは語り草で、笛や太鼓の音が聞こえようものなら腰が浮いてそわそわし始まるので、他の兄弟や家族たちから冷やかされたり、呆れられたりしたようだ。我慢出来ずにこっそりと神輿を担いでいたという話しを二番目の叔父から聞いたことがある。本家から分家して、新宅と呼ばれる我家では、総領息子のぼくも家の決まりにならって、神輿を担ぐことは無かった。もっとも、ぼくは父の故郷から離れた水戸で生まれ育った外様であったから担げなくてもいたしかた無い。ぼくも祭が好きだ。祭囃子が聞こえて来ると気持ちが浮く。笛や太鼓、神輿を見たくなり、付いて歩きたくなる。子供の頃、一度は祭の衣装で神輿を担いでみたいと思った。幼時の記憶だが、やはり大の祭好きの祖母のお供をして神輿を見に行くのだが、なぜか大概決まったように空がかき曇り稲妻が走る。祖母が雨に濡れると大変だと思うので、早く帰ろうと言うと祖母はしぶしぶ一緒に帰るのだが、家に帰ると家のものにミチマサは臆病だ、雷が怖いから帰ろう帰ろうと言う、と言って笑う。今日も夕方になると決まったように祇園祭に稲妻が光り、雨が降り始める。

PICTURE DIARY 2707FR2012

夕方のまだ暑い中、ブルネさんが黒いワゴン車を運転して星のアトリエに来る。二人掛けの赤いソファーに愛し合う男女を描いた2004年の作品”LOVE SOFA”を運びに来てくれた。暫くの間ブルネさんのショールームに飾られることになる。ブルネさんは数社のブランドのプレスを担当なさっているので、美意識の高い様々な方々にご覧いただけると思う。ファッションやデザイン、アートには元々何ら垣根も距離も無い。ビジネスであるし、専門的な仕事であるから分けて考えるようになるのだが、元来、美的な表現を享受し表現しようとする場合、分け隔ては存在しない。ブルネさんは、ご自分のショールームを小さなサロン風の美術館にしたいと思うのだ。音楽も含めて、気に入ったアートやデザインやプロダクトの作品を並べ、自由に眺めて手に取り、使用したいと思うのだ。見るべきものはきちんと見、聴くべきものはきちんと聴く。ブルネさんのころころと転がる珠のような素敵な声でお願いをされると、大概断ることは難しい。ワゴン車内のギリギリ一杯に赤いソファーを積み込んで、座席とハンドルの間に挟まれて、小さくなったまま運転しようと無茶をするブルネさんのビッグスマイルにつられて大笑いする。全く天職だなと思う。

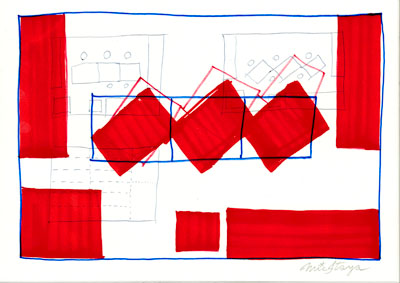

PICTURE DIARY 2507WE2012

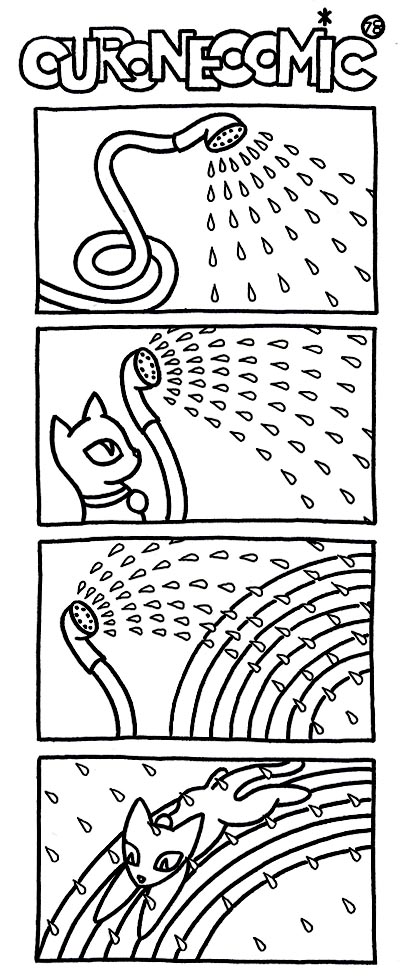

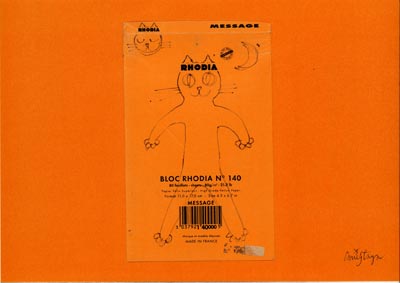

銀座三越さんへ手鏡のディスプレイセットを搬入。銀座三越さん限定のハートライオンとクロネコミックタオルハンカチのボックスセットを期間限定で販売する。初めての試みなので楽しみだ。銀座は華やか。華やかついでに新宿へ移動し、画材屋さんで久し振りに色々な画材を見て回る。アクリル系の絵具、オイル等、試してみたいものがたくさんある。ESTNATIONさんの4店舗に手鏡の納品。ショップスタッフの方々と話をして、エピソード等を聞くのがいつも楽しみにしていること。お客様方の傾向やご希望、スタッフの方々の感想を伺うと、お買場のリアリティーが少しずつでも伝わって来る。星のアトリエに戻り、BEAMS社の旅をコンセプトにしたブランド、BEAMS LIGHTSに設けていただいたブランド内ブランド、BEAMS LIGHTS with MIC*ITAYAのストーリーブックを55冊手作りする。葉書大の32ページというささやかな体裁で、スケッチやテキストをコピーしてホチキス止めしたクイックなもの。サインとエディションナンバーを入れ明日の2012-13秋冬の商品説明会でスタッフの皆に配布する。洋服作りはぼくにとって大事な表現だ。洋服というかたちでなければ伝え、共有することの出来ない感覚がある。スタッフの皆と共に、まだスタートしたばかりで小さい規模だけど、ゆったりとした大旅行をしたい。

NEWS-OBANDOS LIVE AT U.F.O.CLUB

PICTURE DIARY 2307MO2012

夏の入り口のような日だね、と話し合う。何だかそんな気がしたから。暑いような、そうでないような、空中に風船が浮いているのだが、上にも下にも、右にも左にも、前にも後にも動かないような印象のある一日だった。星のアトリエでは、今週からお盆の頃までの仕事の段取りが入り組んでいて、てきぱきと動く必要がある。そんな仕事への気持ちと対照的な夏の空気がぼくを包んで放さない。今、この空気を振り切るつもりがぜんぜんない。このまんま夏にまみれて一緒に浮かんでいたいと思うのだ。これから日本の夏がやって来る。全てを溶かして茹だるような。季節によって描きたいものや作りたいものは変化する。全てを溶かして結晶化した作品のイメージを想う。夏の出口に飾るため。

PICTURE DIARY 2207SU2012

昨日今日と休みを返上して仕事をしている。とは言っても決まった休みは無いのだが、短くても休暇を取ったところなのでその前後は忙しくなる。土曜か日曜のどちらかは完全休養日にしようと努力しているのだが、さらには週の半ばの水曜日も休みに出来れば良いと思うのだが、なかなかそうはならない。ともあれ、そんな休みを返上して、ハンドミラーのイベントショップのために手鏡作品のディスプレイをプランニングして製作する。大体において、頭で考えていることを頭から出して、ほんの少しでも現実のものにすると、それを呼び水にして次から次へと新しいアイデアが沸いて、それまで頭の中で組み立てていた計画とは大分違った意外な方向に進もうとすることが多い。だから、実のところ人にプランニングのスケッチや設計計画のようなものを見せるのは大変な危険行為だ。仕事を傍らで助けるスタッフはとても気が抜けないだろう。プランが刻一刻と変化するのだとしたら。プランの内容が昨日と今日では全然違うものになることもある。ぼくにとっては当然の変化なので、時としてどうとでも受けとれるような、出来るだけいい加減なスケッチやプランを出すようにしたらどうかななどと考えることもある。ぼくのことを元々いい加減なのだろうと思ってくれれば良いかも知れないと思うから。それにしても、ぼくはぼくで自分のアイデアによるプランの変化に驚いて、何とか自分が最初に提出したプランの通りにならないものか、などと考えるので本末転倒もはなはだしい。一度通過したところには絶対に戻ってはならない。これは掟だ。

PICTURE DIARY 2107SA2012

ブルーベリーを食べると本当に眼がすっきりとする。眼をたくさん使う毎日なのでとても助かる。物や風景を漠然と見ていることも多いが、物や風景の細部に渡り、じっくりと、あるいは瞬間的に凝視することのほうが多いと思う。五感で感じたことを自分なりの翻訳をして伝えるのが役割なので、最初の印象や、働いた第六感も含めてすっきりと清々し状態に保つことが出来れば素敵だ。人は自分が見たいものを見たいようにしか見ない。ぼくもそうだ。どんな風に見る角度を変えることが出来るか、考えて発見するのが楽しい。楽しいことを思い付きたい。車にはいつも2枚の毛布が積んである。荷物を保護する目的もあるが、気に入った場所に敷いて身を横たえるために重要なものだ。横になりさえすれば全身がリラックス出来るので、色々な面白く楽しいことを考えられる。そしてまた、そのような場所に敷いて横になる。そして眼を閉じる。物音が見えて、見えるものが自分のものになる。

PICTURE DIARY 2007FR2012

鳥の声とピアノ、フルートが混ざりあい、良い音楽になって聞こえる。急に寒くなって吐く息が白くなるほど、濃い霧の立ち込めるレストランのテラスでは、数人の男女に連れられ、ベビーカーに乗せられた数匹の犬たちがご主人たちと一緒にランチを食べている。昨日スーパーマーケットで買い物をしていると、さっき寄ってみたら休業の看板が出ていたカフェのご主人にばったり会って手を取り合った。昨年の夏以来。83才になると言って笑う。お孫さんと、ベビーカーに乗った曾孫さんと一緒に。夕方になって旧知の友人から久し振りに電話があり、どうしたかと思えば、昼間スーパーマーケットの野菜売場のところにいたでしょう、と。彼と話をするのは2年振り位かな。仕事の仲間たちと通りかかって声をかけられなかった、と残念がっていたが電話で話が出来て楽しかった。スーパーマーケットの野菜売場にいたのは、カフェのご主人と話をしていた時だったので偶然が重なっていたかな。いつも思うことだけれど、偶然ということはないのだろう。物事にはいつでも理由がある。その時には気が付かなくても、何らかの伏線や気持ちがあって導かれていると感じる。ぼくらは気付かないだけで数々の必然の網に捕らえられた全く自由な獲物なのだろう。鳥も、ピアノやフルートを伴奏に歌ってみたいと思うのだろうか。今年最初の短い夏休みの終わりに。

PICTURE DIARY 1907TH2012

川の水が流れるのを見ていると、川の水が流れているのではなくて、それを見ているぼくが流れて行くことに気が付く。静寂の支配する森の奥の川のほとりで、吹く風は凪、時折蝶がひらひらと視界の中を不規則な軌道で横切って行くのみ。しかし、感じることが出来る。あらゆるものがこちらを見ているということを。空や雲や木や花、数え切れない命。生物、無生物。ぼくがこの宇宙で占める空間、体積は微々たるものだが、意識は無限だと感じる。かつて自分が何者であって、何者であろうとしているのか。忘れていたことを思い出そうとしている。葉が落ちるのを見ていると、葉が落ちるのではなくて、それを見るぼくが上昇していることに気が付く。小川のほとりに毛布を敷いて横になりながら。

PICTURE DIARY 1807WE2012

ホトトギスの啼く声で目覚める。昨年も一昨年も同じホトトギスなのか、啼く声が一緒だ。同じように聞こえる。ぼくがホトトギスのことを余りにも知らないのだが、最初にその声を聞いた時には若いホトトギスなので、上手に啼けるように練習しているのだなと思った。ホー、とかホケッ、とか、3回に一回はホーホケキョ、と啼かずに、あるいは啼けずに笑わせてくれたから。しかし、今朝啼く声を聞かせてくれたホトトギスは昨年、一昨年と何ら変わりはない啼き方と声をしているように思える。当の同じホトトギスで、それは クセなのか、または、家系的にそうなのか、はたまた、ホトトギスの啼き声とはそういうものなのか、興味は尽きない。知らないことは知っていると思い込んでいることよりも多い。テラスで朝食を食べていると、足下に大きめのアリが何匹か目に入る。以前に、こんな計算をしたことを思い出した。頭とお尻の先まで5mmのアリとして、観察すると、10秒間で1m位は歩く。歩くというべきなのか走るというべきなのか、ストップアンドゴーの惰力や加速の惰性的な動きも無く、動くか動かないか、1か0の動き。まぁ、秒速10cm位と言う所だろうか。アリが5mm、F1のレーシングカーが全長5mとして、1000分の1の大きさ。アリは秒速10cmと言うと、毎分6m、毎時360m進む。アリの大きさを1000倍にしてレーシングカーの大きさにして時速に換算してみると、360mの1000倍ということは時速で360kmとなる。何と言うスピードだ。アリとF1は何となく似ている。

PICTURE DIARY 1707TU2012

朝、敬愛する知人からジャン・コクトーの映像作品”la villa santo sospier”が届く。高速道路を走る。森へ行く。渓流で涼み、木漏れ日が起伏のある流れの表面を輝かせ、岩の上で、川面の上方50cm程をうっすら煙らせる霧のような飛沫を浴びてほっとする。少しの買い物をしてコテージに入る。つかの間の、早目の短い夏休み。うとうととする。ジャン・コクトーを知ったのは、ぼくが高熱を出して学校を数日の間休んだ10才の時、偶然にTVで毎日ジャン・コクトーの映画を見たのが最初だ。ジャン・コクトーの名も、ジャン・コクトーの何たるかも知らなかったが、その不思議な映像の世界は、子供だったぼくに別の種類の熱を与えた。最近になって思い返すと、高熱を出した日はジャン・コクトーが亡くなった時にあたり、日本でも人気の高かったコクトーを偲んで、毎日のように追悼の映画などが放映されていたようだ。そうして、ジャン・コクトーは、高熱にうなされながらTVを見る少年のぼくにとりついた。その火傷の跡に気が付いたのはずっと後になって30才もなかば頃だっただろうか。その頃知人に贈られた「僕の初旅世界一周」と言う堀口大学訳のジャン・コクトー世界一周旅行の紀行文集などは、あまりに大切に読むために、今だに読了していない

PICTURE DIARY 1507SU2012

こんなに天気の良い日なのに一歩も外に出ないなんて、勿体無いなとも思う。元来ぼんやり、のんびりとした性格ではあるが、一週間のうちに一日は本気でぼんやりとして、のんびりと過ごす日が必要だ。塀から顔を出し、風にそよぐ笹の葉をじっと眺め、建物の間にトリミングされた青い空と流れて行く雲を見送り、部屋の柱から壁へぴょんと跳ぶ小さな家蜘蛛を眼で追いかけたり、庭の木にやって来る鳥の姿とその声に聞き入って、何という名の鳥だろうかと、答えのすぐには出ないささやかな問題に思考を停止させ、手近にあった気に入っているピアノ曲のCDを聴くともなく聴いてみたり、日常的に疑問に思うようなことや、ちょっと調べればわかるようなこと、何かを選んだり、判断するような意志を働かせければならないようなことを一つとしてしない。動物が家の中に放たれて、自由に感じたり、自由にしたいと思うような気持ちと状態で生活している。なので、外に出る必要も無いし、何かを勉強したり、本を読んだり、ニュースを聞いたり、手紙を書いたり、メールを見たり、掃除をしたりしない。ただ眺めて、ただ聴いて、座ったり、横になったり、欠伸をしたり、眠ったり、飲んだり食べたりする。少しでも厭だな、と感じることをしない。

PICTURE DIARY 1407SA2012

フランスの革命記念日。1789年のバスティーユ襲撃を記念し、7月14日を祝う。ルネ・クレールの1932年の映画「7月14日」を「巴里祭」と邦訳した結果、日本では7月14日をパリ祭と言うようになったらしい。夕方、百貨店に文房具などを買いに出たら、人の多さに驚いた。一昨日あたりからSALEが始まり、最初の週末、そして連休の初日。出来れば、自分たちの作ったものがSALEにならなければ良いなと思う。けれどもお客様方はSALEを楽しみにしている。お祭りだ。日頃「どうしますか」と尋ねられることが多い。それは当たり前のことで、その度に、うーんどうしようかなーと考えを巡らせて、こうしよう、とかああしようと返事を返すのが普通のことだが、ある人と話をしていて、その人は、自分の部下が「どうしますか」と聞いて来るのが嫌なのだと言う。なぜかと言うと、そのように尋ねられると、こうしなさいと指示することになり、一緒に考えて、コミュニケーションを取るチャンスがなくなってしまうからだとおっしゃる。なので、「どうしますか」ではなくて、「こうしませんか」、「こう考えています」と言うアイデアを持って尋ねてもらえると面白いのだがとおっしゃった。身の回りのほんの少しの小さなことのようだが、大きな革命につながるかも知れない。

NEWS-Mic*Itaya Mirrors銀座三越

暑かったり急に寒かったり、調節が大変な今日この頃ですね。

皆様おかわりなく、お元気でいらっしゃるかと存じます。

Mic*Itaya Mirrorsからのお知らせです。

7月25日水曜日より31日火曜日まで

銀座三越地下1階Gスペースにて

小さな丸テーブルに手鏡を可愛らしくディスプレイした

イベントショップをオープンいたします。

今回は銀座三越限定のHEART LIONをデザインした手鏡と

CURONECOMICタオルハンカチのセットを20組限定、¥5,250でのご提供となります。

HEART LION meets CURONECOMIC

お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りください。

どうぞよろしくお願いいたします。

PICTURE DIARY 1307FR2012

ツール・ド・フランス中盤戦。カンチェラーラが奥さんの出産のためにレースをリタイアし、スイスの自宅へ帰った。僕は自転車に乗るだけじゃない、夫であり、父親でもあるんだよ、とはインタビューのコメント。こんな素敵な人はなかなか居ない。おおらかで型破りな騎士の風情。自転車レースの世界では、自動車レースの世界などと同様に騎士道精神の発露が時折垣間見えて頼もしい。スイス人のカンチェラーラは、明るくやんちゃそうで品があり、おまけに純粋純朴で俗っぽさも感じられる好きな選手の一人だ。タイムトライアルでは世界一速い男だが、山岳の登りには滅法弱いというところも好きな理由の一つ。子供の頃、甲子園で高校野球大会が始まると、強いチームの強い選手になったつもりになって、オレは〇〇高校の四番、〇〇だぞ!とか、オリャア〇〇工業のエース〇〇だっぺ!とか言い合って三角ベースの野球ゲームをしたものだけど、今でも今日のように暑いなかを自転車に乗ってミーティングに行ったりする道すがら、この坂は8%位か、ツールの〇〇峠に比べれば何ということはないさ、と考えたり、自分が選手だったらなどと空想しながら登りをダンシングする。今そんなシーズン。もうしばらくは。

PICTURE DIARY 1207TH2012

アンリバルダは背格好がモーリス・ラヴェルに似ていると言う。燕尾服に収まって白い蝶ネクタイをしてステージ下手から現れたかと思うと座るより早い位に鍵盤を叩く。二羽の鳥がお互いを意識して舞い踊るように鍵盤の上で遊ぶ。その両手は、まるで遊ぶように自由で自然に見える。音楽、ピアノについての見識や知識に乏しいぼくだが、アンリ・バルダのラヴェルは、こう言う弾き方もあるのか、と引き込まれた。ピアノというオブジェから発せられる音の妙と、弾く手の動きを見て幸せになる。休憩後、ショパン。ラヴェルとは一変、がらりと世界が入れ代わる。見た目には何も変わらない回り舞台のよう。アンリ・バルダの白髪までがショパンに捧げられた演奏の色になる。

以下、演奏曲。

ラヴェル、「高雅で感傷的なワルツ」1.モデレ 2.アッセ・ラン 3.モデレ 4.アッセ・ザニメ 5.プレスリ・ラン 6.アッセ・ヴィフ 7.モワン・ヴィフ 8.エピローグ・ラン。「ソナチネ」1.モデレ 2.メヌエットの動きで 3.アニメ。「クープランの墓」1.プレリュード 2.フーガ・ラン 3.フォルラーヌ 4.リゴドン 5.メヌエット 6.トッカータ。休憩。ショパン、「4つの即興曲」第1番変イ長調作品29、第2番嬰へ長調作品36、第3番変ト長調作品51、第4番嬰ハ長調作品66幻想即興曲。「ピアノ・ソナタ第3番ロ長調作品58」1.アレグロ・マエストーン 2.スケルツォモルト・ヴィラーチェ 3.ラルゴ 4.フィナーレ。アンコール。ショパン、「ワルツ」、「マズルカ」。ラヴェル、「高雅で感傷的なワルツ」より第1曲。スカルラッティ、「ソナタ」33番。以上。

PICTURE DIARY 1107WE2012

昨夜、会食でほんの少しだけだが久し振りに酒を呑んだので、朝起きるのが大変だった。二日酔いでは無いけれど、怠い感じ。こんな怠いような日に、カンカン照りの太陽にジリジリ焼かれながら、一番濃い青色のレンズのサングラスをして歩くと、景色が水中を歩くようにユラユラフワフワして気持ちが良い。手紙をひとつ書いて郵便ポストへ出しに行く。我が家の家系は酒に強くはなく、アルコールを分解するのが大変だ。以前には無茶な飲み方をしたこともあったが、今はその理由もなく、先日のワインのテイスティングの時のように、口に含んで香りと味を楽しみ、吐き出す飲み方は面白いなと思う。ローマ人の饗宴では、腹一杯になったものを吐き出し、さらに新しい料理を食べたものらしい。さすがにそれはと思うが、味覚と臭覚、さらに歯ごたえ、のど越しという点で身体で感じて記憶に留めたい欲求がある。太古より人は餓えるのが恐い。その恐いという思いが文明を進化させて芸術を生んだのか。恐怖と背中合わせの妙なる喜びのために。

PICTURE DIARY 1007TU2012

昨夜、寝しなに考えていたことだけれど、デザインルームの模様替えは明日するべきと思い、眠りについた。朝になって、やはりその気持ちが強く有ったので決心し、デザイナーのY君と助手Aさんに相談し、すぐに模様替えしましょうということになった。プランは、今まで横に3台並べていた仕事用デスクを、斜めに並べ替えるというアイデア。そうするとデッドのスペースが無くなるはずだ。早速みんなで力を合わせて並べ替えてみると、果たしてなかなか良い。景色も気分もとても良い。ところが更に果たして、コンピューターの一台が駄々をこねたのか、惚けたのか起動しなくなってしまった。僕の持つ電気アレルギーのせいかも知れないが、これは大祓だなと思った。星のアトリエも、デザインルームも、スタッフのみんなも、身に付いた罪や汚れを祓うための変化の日。そんな日を今日として、なんとなくの自然な流れで選んだ。日頃大変世話になるコンピューターの中も綺麗にして、内も外も清めの一日。電気アレルギーありがとう。小声で。

PICTURE DIARY 0907MO2012

今日は大分暑かった。自転車で走っていると、走る間は風を受けて気持ちよいが止まると汗が流れるようだ。打ち合わせに着替えを用意して出るような日だった。エアコンディショニングされた建物の中では感じられない都市の自然が、人工的なものにまみれて渦巻いている。そんな本格的な夏も、もうすぐなのだなと言う気がする。友人の若き編集者から「MY RULE BOOK」と言うムックが贈られて来て、登場する人々の身の回りの物に対する考え方や接し方、愛し方があまりにもそれぞれなので、単純かつ純粋に面白いと思った。自分だったらどうかな、と考えるに丁度手頃な本だと思う。ジーンズはどこの何を選ぶとか、男のアクセサリーとはとか、その人なりの気高い価値観がこの世の中を作っていくのだなと、物を通じて、その精神性の発露を見る。使う人の心と気持ちがあればこその「物」だ。道具を使う生き「物」として。